|

最后的伊甸园——香格里拉 一九三三年,一架英国飞机失事幸存者迫降在一个不知名的地方。他们看到了许多无法想象的神奇梦幻般景观:纯洁而明朗的雪山冰川、峡谷森林、草原湖泊,生活在这片净土的人们和睦相处,人与动物、自然构成了一幅幅神秘的图画。英国作家詹姆斯希尔顿根据幸存者的奇异经历写成了小说《消失的地平线》,并根据幸存者的记忆把那个地方译音为“香格里拉”。 一九三七年好莱坞把小说改编拍成电影。香格里拉这片神奇的土地和名字,引起半个世界以来无数的中外探险家、旅游者和淘金者的苦苦寻觅。香格里拉究竟在哪?直到一九九五年,人们才惊奇地发现云南迪庆中甸县境内的山水草木、人文景观、民族风情竟与小说中所描写的情景惊人的相同,“迪庆”( 藏语意为吉祥如意的地方)在藏语里的发音与“香格里拉”( 意为心中的日月)也基本一致。这里雪山雄伟傲拔,高山峡谷纵横,草原广袤肥沃,原始森林莽莽,高原湖泊星罗棋布。经过多次考察论证,证实了“香格里拉”就在中国云南迪庆的中甸。二OO二年国务院批准“中甸”县改名为“香格里拉”县。 如果云南是我梦寐的地方,那么香格里拉就是我神往的天堂。一个远在群山峻岭之中的永恒和平宁静之地,孕育着美丽,充满了神秘。 一大早,就迫不急待的整装出发。我们三人由大理直接先去香格里拉,车子途经丽江后就走下坡路,海拔要下降1000多米,过了“虎跳峡”后就开始往上3400多米进入香格里拉。 一路上,我的眼睛紧紧的盯着窗外,澄黄的向日葵,葱绿的农作物,湛蓝的天空,洁白的云朵,连绵的山峦,陡峭的峡谷,湍急的金沙江。 特别是车开至小中旬后,路两旁青翠的草原,俊俏的马儿,健壮的耗牛,温顺的羊群,依着沉静的高山,欢快的流水, 一切都那么和谐的融合在一起。每一个角度望去,都会是一幅画,美不胜收的撼动着人们。我们激动着,拿起相机捕捉一切,渴望将这苍翠绿丛,将这绚丽美妙,将这深邃天籁带回去。

车开了七个多小时后,抵达了香格里拉,第一感觉就是真冷,当地人都穿着毛衣外套,我们三个却是一身清凉。顾不了那么多,三个人包了辆小面,直奔“纳帕海草原”。 纳帕海藏语称为“纳帕错”,汉语意为“森林背后的湖”,是香格里拉县最大的草原。扬鞭驰骋,策马狂奔于此,是惬意的。可惜,生长在城市的我们,上马时都东倒西歪的,只好与马主同骑,由他们带着在草原上纵马畅游。 夏天,是高原的雨季,大片的沼泽草甸上,成群的牛羊随草海起伏,如在海中沉浮。茫茫原野,四处是“风吹草低见牛羊”的美景,西面的石卡、时卡、辛雅拉三大雪山俏然挺立着。 与我同骑的是一个不足10岁的小男孩,有着超乎年纪的成熟,一路提醒我脚该如何放,身子该如何保持平衡,转弯时该如何操控马儿。他还告诉我,在这里4岁多的小孩就已经能熟练的骑在马背上,自如的与马儿嬉戏,这让我佩服的五体投地。因为我的胆怯,男孩让马儿慢跑,耳边的风轻佛而过,草场远处的湖水荡漾微微的波光,牛羊散布于湖周围的草甸上,怡然自得,人们骑马悠然于湖边,谛听着风声和牧铃。曾经千转百回的梦镜,此刻是如此真实,让我有种想哭的感觉,为这雪山,为这草原,为这牛羊,为这魂牵梦萦如织如绣的壮美与秀丽。

从纳帕海出来,天色已近傍晚,小面包车将我们带到位于松赞林寺藏民区内的“扎西人家”。网络上的驴友们对这家藏族民舍(有21张床辅,每个床位每晚15元,公共洗浴间,能用洗衣机,而且很干净)赞不绝口,两层木屋围成的庭院,热情纯朴的阿嬷,可爱的儿子扎西,调皮的女儿卓玛,满墙是过往客人发回来的照片和信件,字里行间全是感谢与留恋。

安顿好后,藏家阿嬷为我们准备了几道藏味十足家常菜和青稞酒(每人10元的标准)。说实话,真的吃不惯,菜的味道感觉很怪,勉强能入口,酒很辛辣,闻着就让人发晕,根本没敢喝。尝了几口鲜,就让我没了味口,倒是那两个小伙子吃的津津有味。

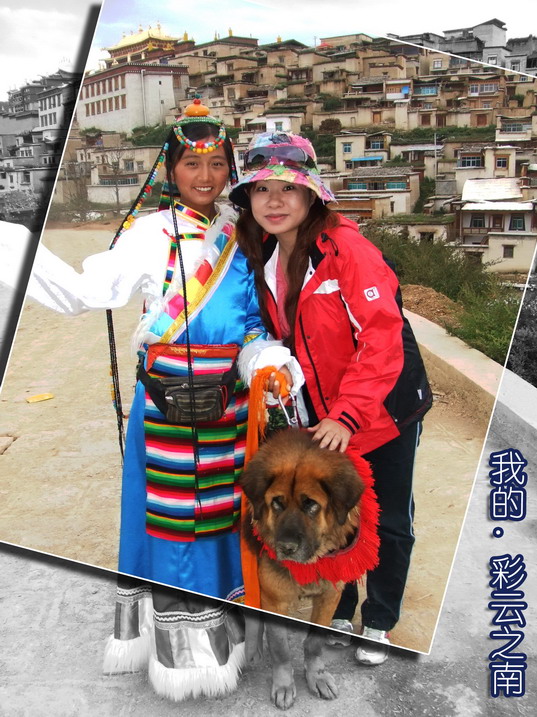

晚上,阿嬷拿出自家的几套藏服让我们穿来拍照,这让我们开心不已。正规正矩的让小卓玛帮着穿上,摆出各种姿势,最后还玩起了反串,阿嬷一家人也被我们逗的捧腹不止。笑闹之后,我们围坐在厅堂的火堆旁,昏暗中跳动的火苗将墙壁上惟妙惟肖的圣花、神佛、灵兽映射的栩栩如生。阿嬷满脸骄傲的告诉我们,这些油彩画出自她弟弟之手,并用低哑柔和的嗓音为我们讲述着它们的传说。暖和的房间,依偎着彼此,这一刻,温馨将我们紧紧包围。

倦缩在阿嬷家柔软的棉被里,很舒服的饱睡到清晨。高原气温真的很低,平原上盛夏的八月,在这里却是吐口气都能看见一团白雾。还好我带了件薄冲锋衣,可怜那两个男生,一个只能衬衣裹T恤,另一个用单薄的运动外套将自己包的严严实实。 藏式早餐是一杯酥油茶,一杯酸奶,一份青稞炒面和一份青稞饼。阿嬷估计是为了让外地人能适应,把酥油茶的味道调得像茱古力奶,很好喝。酸奶非常的酸,糖是根据需要自己另外加的。青稞炒面是用磨好的青稞粉加些许酥油茶搅拌成面团状,怎么看都和“炒面”相去甚远,倒比较像水加少了的芝麻糊。青稞饼看起来有点像黄金饼,味道则与米糕很些相似。

淡薄的晨曦中,群山之间,集镇规模的藏族建筑群,极高处的屋顶上有鎏金铜瓦熠熠放光,夺人眼目。这片寺庙、民居汇集的古堡式小镇的建筑,就是传说中的小布达拉宫——松赞林寺。

小卓玛告诉我们,“扎西人家”和其它普通的藏民都居住在松赞林寺建筑群的最下面,而往上则都是喇嘛们的居所,越向上等级也就越高。寺中喇嘛分为活佛和扎巴两类,除活佛外的僧侣按学历及资历分为格西、格弄、班卓等,按所承提职责分则有喀姆、老僧、香追、第巴、英则、格干等十数种职务。但无论等级如何,喇嘛们在这里的地位都是非常的高。 松赞林寺于藏国第十一绕迥阴土羊年(公元1679年)兴建,于阴铁鸡年(公元1681年)竣工。五世达赖喇嘛亲赐名“噶丹松赞林”。据说, 为该寺选址时,达剌喇嘛占卜得神示:“林木深幽现清泉,天降金鹜戏其间”。大寺座北向南,为五层藏式雕楼建筑。主殿上层镀金铜瓦,殿宇屋角兽吻飞檐,又具汉式寺庙建筑风格,下层大殿有108根柱楹,代表佛家吉祥数。左右墙壁为藏经“万卷橱”,正殿前座供奉 有五世达赖铜像,其后排列着著名高僧的遗体灵塔。后殿供有宗喀巴、弥勒佛、七世达赖铜像,高三丈有作,直通上层。中层有拉康八间,分别为诸神殿、护法殿、堪布室、静室、膳室等。顶层正楼特设精舍佛堂,供奉五世达赖、七世达赖佛像,以及贝叶经卷、唐卡、传世法器等。松赞林寺内历代珍品众多,有五世达赖和七世达赖时期的八尊包金释迦佛像、贝叶经、五彩金汁精绘唐卡、黄金灯。 这里的空气充满着凝重,安静的殿堂里,供奉的油灯映照着达赖与神佛,喇嘛们颂念的经文不绝于耳。虔诚的我,用向小卓玛学来的藏式朝拜礼节,遇佛就拜,为自己为家人也朋友祈福。

寺里后殿之上有间鼓楼,安放着一个年代久远的大鼓。小卓玛说,在大鼓上或是鼓楼的墙壁上写下自己的诚挚愿望,活佛就能保佑心想事成,而且很灵验。每个人都有愿望,寄希望于此也许是迷信,但入境随俗的我们还是慎重的将自己的愿望写了上去。  用膜拜的心将松赞林寺游历完,三个人坐上昨天包的小面,前往位于香格里拉县城东25公里高山峻岭中“碧塔海”(为避开大批的旅游团队,我们选择西线游玩)。车子沿着山路向上攀爬着,沿途的景色真的美伦美幻。天空飘浮的云朵近的似乎触手可及,远处隐约在云雾中的哈巴雪山峥嵘突兀,山林里树木生长的葱茏挺拔,土壤上还依稀有些未融化的雪,耗牛们旁若无人的漫步在路旁的山林里。

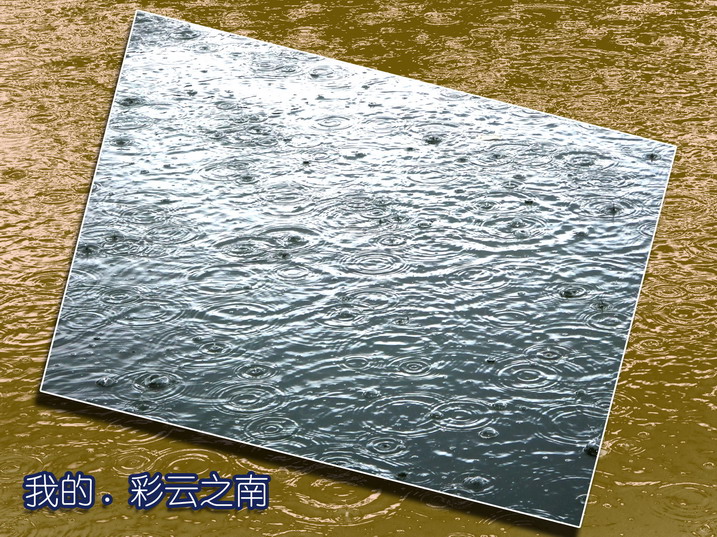

藏语“碧塔”是株树成毡的地方,四周群山环抱,林木苍翠,雪峰连绵。它由雪山溪流汇聚而成,湖水碧蓝,雪山树影倒映湖中,清丽醉人。 下了车,过河过溪,穿林踏草,空气湿润,树木、青草和山花都透着极清新的亮光,一条石阶小路把我们引到了碧塔海。印入眼帘的是一片林海,林海里大量的杉、松、栎、桦树木,构成青山苍翠景色。林海边是铺展的草场,草场犹如大山随意舒展的绿毯,色泽青翠逼人,微风吹来,又将这草场荡漾起一阵绿波花潮,芬芳扑鼻。草场上有一只据说已60高寿黑白相间的耗牛供人照相,虽然它很温顺,可我骑上去时还是有些害怕,战战兢兢的与这位寿星合了影。草场边有一大片湖泊,水极清极静,宛若一面镜子。这就是“碧塔海”了,当地人介绍,它是断层构造湖,湖面呈海螺形状,长3000米,宽700米,海拔3504米,水深40米,面积60公顷。 高原的天气瞬息万变,前一该还阳光明媚,此时已布满乌云,下起雨来。被雨滴激起阵阵涟漪的湖面,缭绕着淡淡的烟雾,使人如履仙境,似梦似幻。还好,不一会雨就停了,太阳拨开厚厚阴云,笑逐颜开的继续普照万物。草场上的水珠折射着晶莹的光彩,雨水仿佛将树木润泽的更加繁茂,山峦似乎也被洗刷的愈发俊秀。这一切让人情不自禁,让人感动莫名,这是一种发乎自然的热爱和激赏,是一种面对自然的放纵和轻松,是一种融于自然的心境和禅悟。

香格里拉的美丽之处没有玩尽之时,只有让游人遗憾行程之短的叹惜。碍于时间的关系,我们在“扎西人家”又逗留了一夜之后,恋恋不舍的前往旅程下一站——虎跳峡。 [此帖子已被 火水水 在 2007-8-30 23:28:14 编辑过] [此帖子已被 火水水 在 2007-8-30 23:49:07 编辑过] |  |Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )