|

明天就回家了,倒不是舍不得学校,只是舍不得学校的雪景。昨天晚上就向老大借好了相机,准备去本部再照一次雪景。正好ZXQ刚买相机还没过瘾,于是一同前往。 今天没有去樱顶,樱顶虽然是武大的经典,但每次必到,也很难有新意可寻。于是我们在生科院操场前小拍一阵后,决定去珞珈山,去探访我们并不十分熟悉的半山庐和十八栋。 对于半山庐和十八栋,即便是在武大学习多年的学生也不见得能熟悉,去年暑假,因为想参加武大寻访校友的活动,我花了几个小时搜寻了武大的校史,才知道武大半山庐和十八栋的神秘历史,其实说是神秘,只是这段历史已经离我们已经久远,而且这段历史多少与国民党有牵扯,武大校史也提得很少,如今武大的中心也早已不再是八区,所以去的学生不多,即便去了,看着这些破旧的房子也不会太过在意。那次寻访校友虽然最终没能入选,却如一段缘线,十大栋也在我脑海中留下了他的印记。 其实之前我是去过十大栋的,只是当时不知那便是十八洞,更不知那里曾住过武大以前最牛的学者,住过周总理和郭沫若这样的大人物,也去过半山庐,也不知那里住过蒋介石,这次去不同了,知道了这段历史后再看,心里便多了很多感触。镜头伸过去也自然多了一份对历史的敬畏。 不过也很是遗憾,由于一路拍摄,当我们找到十八栋时,雪突然变得很大了,老朱心疼他新买的爱机,我自然也要对老大的机子负责,所以在十八栋留下的照片不是太多。

下雪天,最快乐的永远是孩子

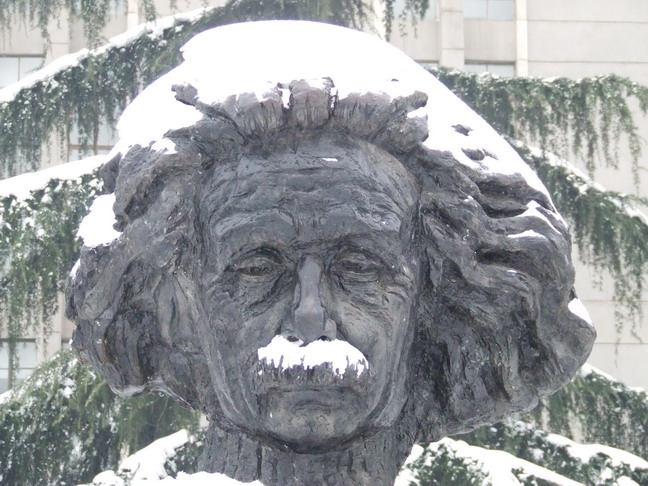

爱因斯坦的爷爷

冰雪无法抵抗的绿色

雪中的半山庐

未经修缮的十八洞之一,虽然破旧,但总体风貌犹在

依稀可见是2栋

正在修缮的十八栋之一,外表可见其欧式的风格

无人居住的十八栋已经成为鸟儿过冬的好寓所

修缮后的十八栋之一,虽说武大动用了很好的设计力量,不过说实话,还是有些令人失望 转武大十八栋的一篇文章,我也是从这里开始知道十八栋的 武汉大学的十八栋 作者: 项烁 四校合并,一个无所不包的庞然大物镜湖枕麓。耸立在武昌街道口“文法理工农医”的牌坊上还缺一个“农”字。其实武大的农科早已闻名遐尔,珞珈山上的混栽林就是证明。当年农业专家叶雅各亲拟了防虫害的混交林方案,七十年过去了,枫樟栎松苍翠欲滴的珞珈山林从未发生大面积的虫害。在环境第一的今天,有人说水利电力学院新修的大楼坏了武大的风水,它竖在老图书馆、老文法学院栖息的山包前真像一块碑。七十年前,武昌业主会陈云五等百余坟主联名控告武大在珞珈山大兴土木破坏风水,开尔斯的杰作几成为画饼。如今坟主也为遁世的灰尘,年轻的享乐族更不在乎后人评说,从来只见新人笑,那管旧人哭。仔细想来办大学还得牢记胡适先生的话,大学不是大房子,而是大师。生在珞珈,长在珞珈,人在武大之外关注,愿珞珈的一草一木永远清新茂盛。 老武大人都知道十八栋的含义,它不仅仅是指那风光旖旎珞珈南麓依山傍水错落有序的三排小洋楼,可能更重要的是那里面居住着代表了武汉大学文化、学术和气质的十八位教授。解放前能住在山前一区十八栋不光是舒适、气派,更重要的是名分。这也就是为什么高尚荫教授第二次回国要住一区的原因所在。 三十年代初修建这些小洋楼时学校的经费就不宽裕,青砖的底层,几乎没有外装饰,地板也不是好木料,可能是杉木,没多久就生了虫和白蚁。那时和现在一样,也有特权和近水楼台,十八家中只有四家有木结构的窗台。一户是最上一层的校长官邸,理所当然。另外两家就是熊国藻和葛扬焕教授的住宅了。这两位先生都管理过武大的总务,熊更是武大珞珈校园的督建者,现在武大还有许多姓熊的非教学人员都是熊国藻从老家带出来的后裔,他们都发了,在柯家湾、东湖村、杨家湾建了不少小楼,可能他们都没听过熊先生的大名,毕竟是二、三代人逝去了!还有一栋木窗台就是杨端六先生的一号了,不过武大的老先生都知道这栋房子稍好一点的原因是杨先生自己另加了三百大洋来装修。尽管武大有过“周杨天下”一说,杨先生不花这三百大洋大概也可以有木窗台,但也许老先生要脸面,也许他特别“严于律己”,要知道当时修建老三区一幢单栋的职员住宅也只要三百大洋啊! 人情冷暖,世事变幻难测,抗战八年复员回汉,周恩来、康泽住过的十八栋就已经不特别翘了。到了解放后更是发生了天翻地覆的巨变,教授们纷纷迁徙下山,搬到了新二区、新三区、特二区、特三区四间大房的教授宅第,连高先生和杨先生也舍弃了没住两年的一区第十九栋和外加三百两银子的一号。现在仔细玩味这“新”“特”二字的确有无穷的魅力,这也是人类的追逐所在。教授下山,原因有三。 周鲠生走了,邬保良住进了医院,军代表潘梓年、朱凡不上山,党委书记徐懋庸住在二区品尝周太太的手艺。权力中心下移了,教授说话不管用了,新贵们不愿打上旧时代的印记,年轻人也尽量远离山前。 共产党的名训是“和群众打成一片”,住在“物外桃源”的山林之中那有群众可言,脱离群众就是不想认真改造,还要不要教书?要不要吃饭? 生存第一,不论是教授还是苦力都是人。以前教授一周上两次课,上下班还有校车代步。一解放就有开不完的会,学习、思想改造、报告、讨论…常常延至深夜。从老工学院到山前得走半个小时,更不用说从老图书馆到东山头了,这时老先生们才开始怪开尔斯把宿舍设计得太远了。当时武大只有一个可以购物的合作社在二区,三区的教授们联名申请开个代销店几乎被党委打成了小集团,差点儿送了某教授的命。在一区吃喝拉撒太不方便了,有佣人也不行,何况在“劳动最光荣”的新社会,自己不干行吗? 都下山了,除了年高德劭的刘博平老先生,周校长的女公子周如松教授,有半拉子洋夫人的桂质廷教授以外都下山了。人走了房子总不能空着,尤其是在那物质极度匮乏,住房空前紧张的年代。人类离开了洞穴以后,住房永远标志着权力、地位和财富。工人们没有上山,起码茂密山林之中不便开荒种菜,台上台前的人也不上山,一些还想读书的讲师、助教陆陆续续上了山。他们五、六户合住一栋,两、三家共用厨房和厕所。原来设计的一栋三个厕所太好了,特别是大门朝外男佣人的蹲式便坑更是大派用场。这状况也有十几年,一直延续到文化革命。 春日才看杨柳绿,秋风又见篙草黄,焉知十五载,重上东山梁。史无前例的浩劫又将老教授——牛鬼蛇神们赶上了山。他们多住在二区、三区,还有60~80平米的四间房。国家十几年几乎不建新宿舍,身为小将、造反派的工人和青年教工挤满了湖边的单身宿舍和简陋的平房,三代同房比比皆是。湖边宿舍黑漆漆的走道上人只能擦身而过,堆满了杂物和蜂窝煤炉。现在机会来了,可以进驻牛鬼蛇神的大房子了,他们怎么能不跃跃欲试,怎么会不下手呢?于是老先生被扫地出门,赶回了大家不愿去的十八栋。当然,这次一家只能住一间房了,袁昌英还只能住四号的保姆间。张资珙十年前因阳谋获罪后就上了山,现在小将们将叶峤、钟兴厚、梁百先、韩德培…等教授又赶上了山。想想这些花甲的老人每天下山劳动、接受批判,上山睡觉,来来回回也真作孽。但还有更低一等不能上山的人,那 就是栖居在九区“三户不成村”的章蕴胎教授和刚刚过世的程千帆先生。可能是有人觉得砖混结构的洋楼给大右派、老反革命住太浪费了。 又是十年三更梦,富贵本同九月霜,昨日栖山岳,世事两茫茫。山上毕竟生活不方便,老教授们毕竟太老了,浩劫刚过,“科学的春天”刚到,教授们就开始下山了,连在山上坚持了三十年的周如松教授也熬不住了,人越来越老,山下越来越热闹。 现在的十八栋已成了武汉大学的历史建筑,武大的生活区不断向东山头一带迁移。大片的宿舍拔地而起,精英们住120平米的空间都嫌太小,没人再看中小窗户、采光差、有白蚁的十八栋了。除了武大前付副校长对一区情有独锺住过几年后下台离去以外,再没有在武大有头脸的人入住十八栋了。现在最高一排的原校长府第不知是什么人在住,从外表看也花了不少银子豪华修缮,还豢养了一条日夜狂叫的大狼狗防贼。公子王孙芳树下,清歌妙舞浪山前。可惜的是一丁点儿书卷气和故纸的香味也嗅不到了。 至于十八栋中死了多少教授和教授太太,有多少冤魂也不用再提了,如果认真写出每一个横死的人,活着的人就没有了快乐的空间。

下面还有些相关的文章,就贴了,有兴趣点链接吧!

蒋介石与十八栋 蒋介石与周恩来:毗邻武大珞珈山的岁月 [此帖子已被 蛰弓 在 2008-1-28 21:50:26 编辑过] [此帖子已被 蛰弓 在 2008-1-29 11:37:34 编辑过] [此帖子已被 蛰弓 在 2008-1-29 14:42:15 编辑过] [此帖子已被 蛰弓 在 2008-1-29 15:13:45 编辑过] |  想我时,请唤我名。

想我时,请唤我名。 |Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )