|

梦萦黄河的古镇碛口 李家山在山西吕梁山区碛口镇的南山上,从柳林过去有50多公里。吴冠中先生早在1989年赴李家山后,写下了一个著名的论断:“李家山从外面看像一座荒凉的汉墓,一进去是很古老很讲究的窑洞,古村相对封闭,像与世隔绝的桃花源。这样的村庄,这样的房子,走遍全世界都难找到!”他的论断抽象而充满诗意。

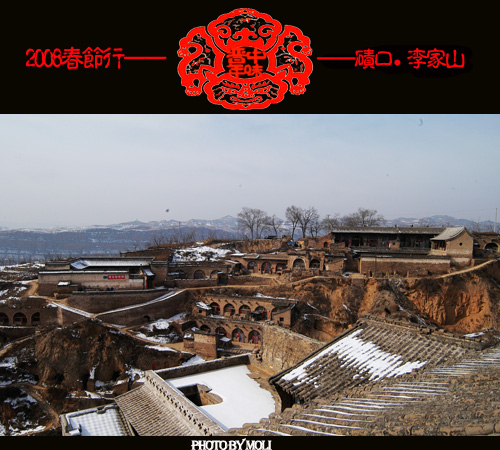

从山间的路向上望去,依着山势,密集的窑洞层层一直叠加到山顶。时值正午,冬日的阳光照着村庄,温暖,明亮,结实。

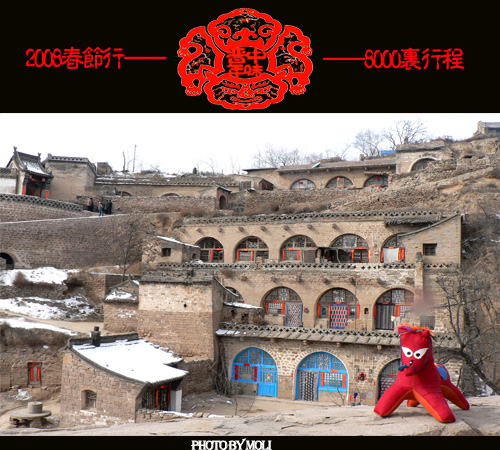

李家山的民居完美地结合了山势的坡度和走向,使得大大小小百十个窑洞院落散落其间,紧凑而不显拥挤。一层叠一层,最多处有九层。蕴藏着丰厚的晋西北黄土风俗民情和黄河文化。

李家山村历史上有东西二财主,他们在碛口镇经商致富,然后回到自己的家乡大兴土木,将一块贫瘠之地改造成充满人气的吉祥窝窝。西财主家的窑洞一律都是石窑,有院门,某些院子里保留着石碾和石磨,想来过去多么小康。

传统中的故土观念家乡观念,为后人留下了庞大的有形财富。山西商人的功德不仅反映在当年活跃了中国封建经济的舞台,也大量体现在他们克勤克俭,将出外漂泊经商所得转变成了不动产,这就是他们慷慨地在家乡修建了自己豪华的家园。

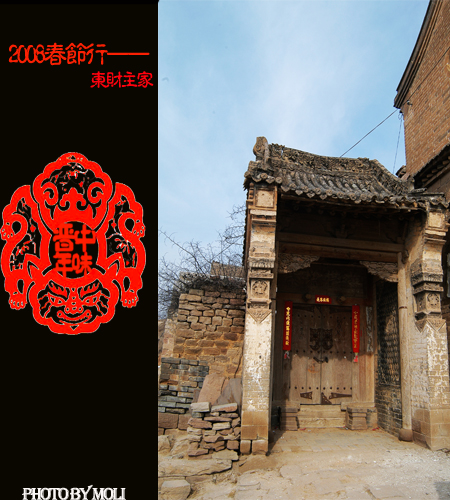

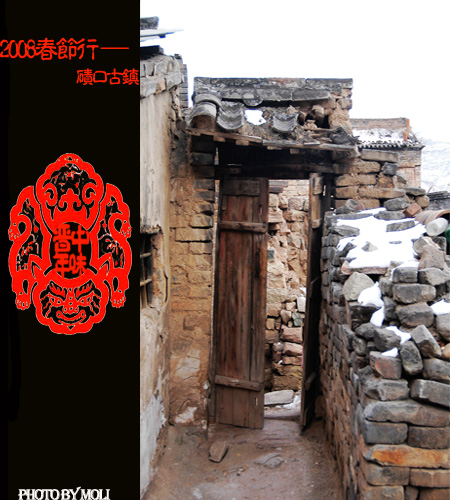

当初的商贾富户已经随着岁月的更替悄然逝去,只能从那略显苍凉的门柱精美的砖雕上窥见曾经的辉煌。

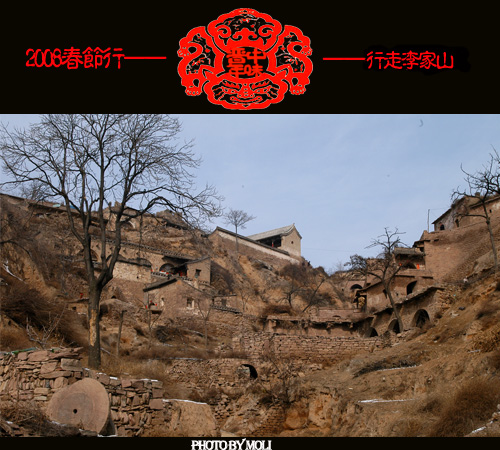

现在住在这里的人们过着平实且贫困的生活,无人打理的院落可谓又旧又破又凌乱,好像一个衣衫褴褛的落魄旅人,偶尔碰到院子里有人,他们常常唐突地问话,做甚呢?没事,看看。有些游人,将自己的好奇心无限地夸大,在破旧的院子里,非要找出远去时光的奢华或勤劳,而对于长年住在这些幽暗窑洞中的人是无法理解的。真有什么好看的,不就是几孔窑洞么?残留的东西作证,创造一个繁荣的历史早已遁去。

村里最早开始接待游客的是李建新家,名气虽大,但一家人却是非常质朴热情。坐上暖暖的八九个人的大炕上,新鲜有趣。炕尾的墙上还绘有一溜炕围画,内容是花鸟水果蔬菜什么的,红黄绿蓝十分喜庆吉祥。入乡随俗,主人忙活着手赶面,灶上烧着热腾腾的大锅,烟雾在糊着白纸的格子窗栏上蒸腾着。

李家院子里可谓是年味十足,就连鸡窝,狗洞的门上都帖着喜气的春联。上联:公鸡时辰早 下联:母鸡下蛋多 横批:鸡肥蛋大 透露出一种朴质的美好生活愿望。

山曾阻碍了他们出行的路,山却最能盛放他们的心灵。只有在这里,他们才能找到最后的安宁。大自然和祖先给他们的不是平展展的土地,却是一座荒凉的山。

都说一个叫李探有的老汉会唱民歌。他头上扎着白毛巾,蹲在房檐下抽旱烟,憨笑,起初不肯,推说好久不唱忘词了,在我们的盛情邀请下,只好拣记着的唱了几句。77岁的老头唱起情歌来竟还有些腼腆。声音有些沙哑,但恰到好处,颇显辽远苍凉。

从李家山到碛口有10里路,我们在一条沉浸多年的古商道上穿行,旁边依依相伴的是黄河冰封的融水静静的流淌着。阳光照耀在覆雪的梯田上透着纯净的快乐。二三百年前,无数骆驼、毛驴、骡子、人,背负着沉重的货物,昼夜不停地伴着黄河行走,各种铃声和人声,让河流也不寂寞。但如今,一切都寂静了。

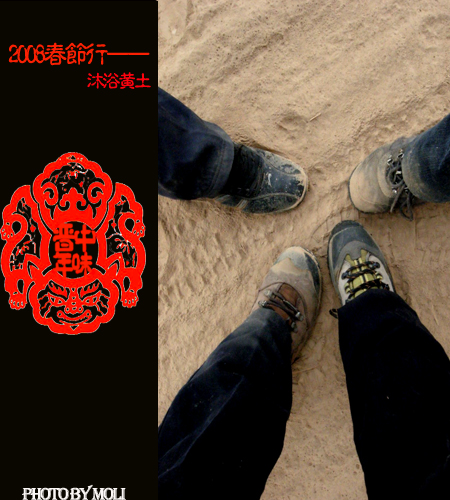

我们不停地走,整条路尘土飞扬,黄土落在徒步鞋上不大明显,但小半截裤腿始终是土色的。后来,我坦然地接受了这些黄土。如果没有这些丰盛的黄土,那些窑洞建筑又从何而来。所以来李家山看窑洞,就一并沐浴黄土,也算是情理之中。一路黄土一路山歌我们就这样走到路的尽头——碛口。

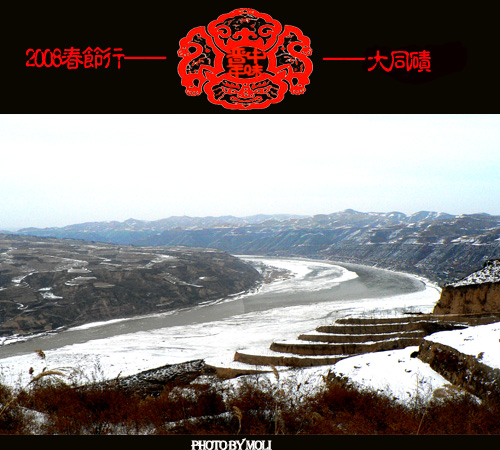

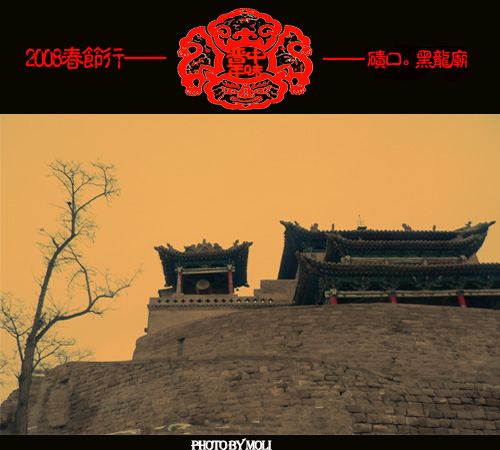

碛口镇位于黄河与湫水河的交汇处,临河依山,地气旺盛。碛口,因其下游的大同碛而得名。“碛”,沙石积成的浅滩。大同碛又名二碛,黄河第一碛是著名的壶口。碛口镇在清初至民初的二百年间,是黄河中流秦晋大峡谷闻名遐迩的水旱码头和晋商最先活跃的地区之一,也成为沟通大西北与中原、华北、华中地区物资交流、集散的重镇。

镇边缘的黑龙庙。庙在卧虎山腰,正对着湫水河。始建于明代,几经修缮。我们去的时候山门已经关了,山门由三道石拱门洞组成(这与碛口其他建筑气息相同),门上镶嵌两副石刻对联:“物阜民熙小都会,河声岳色大文章。”“山河砺带人文聚,风雨祥甘物气和。”门外墙上的介绍说,庙里有座戏台,建筑有扩音效果,在庙里唱大戏,黄河对面的陕西都清晰可闻。这靠水生活的古镇,必然要祈求管理水的神,没有这样一座庙,碛口会魂不守舍。

去黑龙庙途径一古商会的院落,淘到了碛口最具特色的手工制品“布麒麟”。每次出行我都喜欢寻觅当地的物件。那一见倾心依然靠着一种缘分,而缘分又是关乎心灵的东西。茫茫人世间,我们断不了某种怅惘,因而每一次相遇都是喜悦的。我珍爱我的所获。

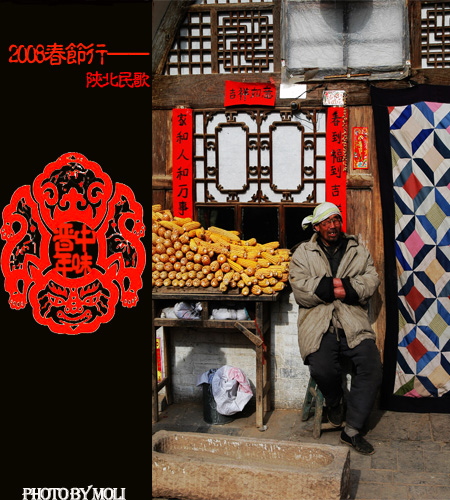

在碛口,老李可算得上是当地的名人,在各大反映山西的民俗影视剧和影集中出镜率极高。遇上他说起来特有缘分,当我们在村口徘徊时,正赶上他带着一帮摄影的朋友去西湾村。  西湾村依照地势修建的房屋与平原上的其他晋商大院不同。晋商大院往往是在一个平面上一进套一进,而西湾村的窑洞建筑却是立体叠加的院落,仿佛如今城里人修建的复式楼房。村子里有一个四层楼院已修缮完好。顺着窄窄的精巧的楼梯爬上去,上面的院子便是下面的房顶。第四层是小姐的绣楼,院子里没有正房,绣楼分列东西首,这或许是封建礼制和宗法等级制度的生动体现吧。隔着黑褐色的旧木格,霍地就望到远处的山水和树木。原来,常锁在深闺不见人的小姐们就是这样通过一方小窗呼吸到外面的新鲜空气,欣赏到远方秀美的风景。

黄昏时刻,七彩云霞掩映着小山村。那河、那井、还有那穿着羊皮袄抽着旱烟袋的老李共同构成了浓郁的画面。

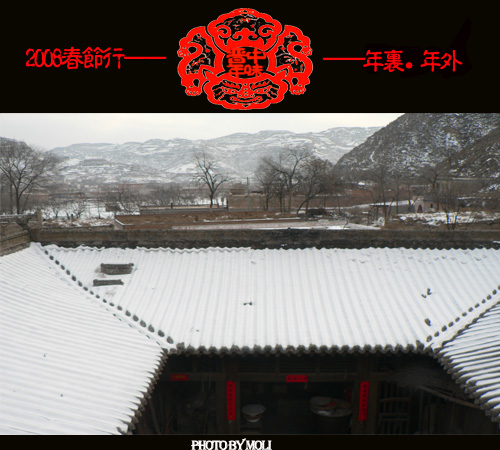

院内,年味飘香,院外,风雪苍山。碛口的历史在黄河这旷古流经的地域静静的演变着。残留的东西作证,创造一个地方繁荣的历史早已遁去。碛口,依靠一条河兴盛并衰落。

[此帖子已被 指间茉莉 在 2008-2-24 23:08:08 编辑过] |  |Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )