|

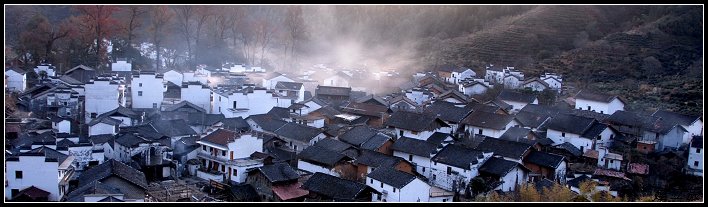

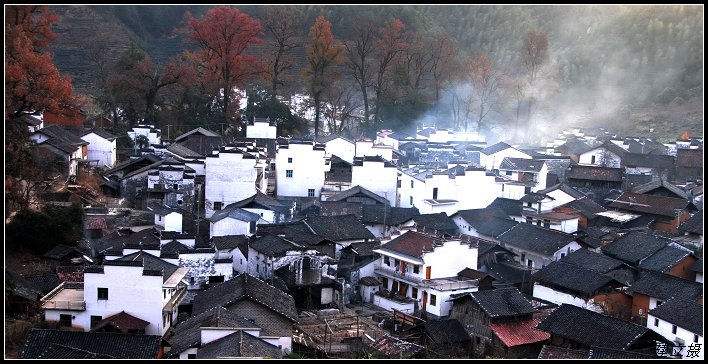

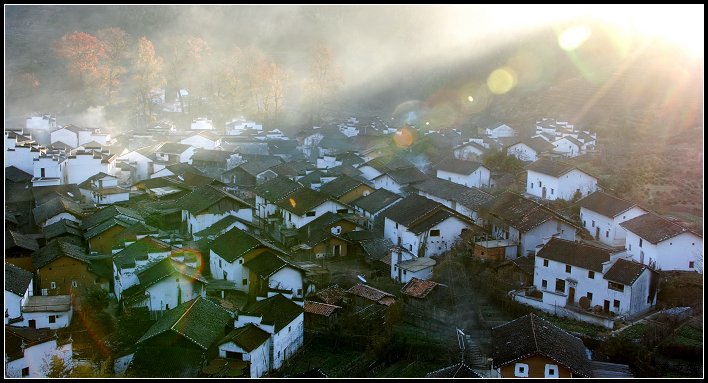

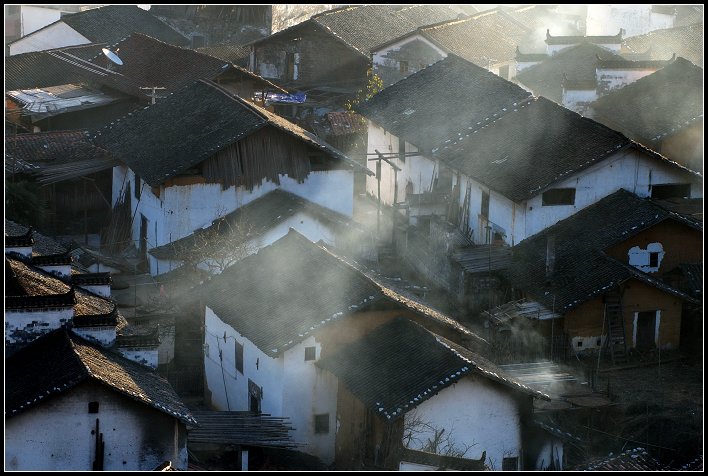

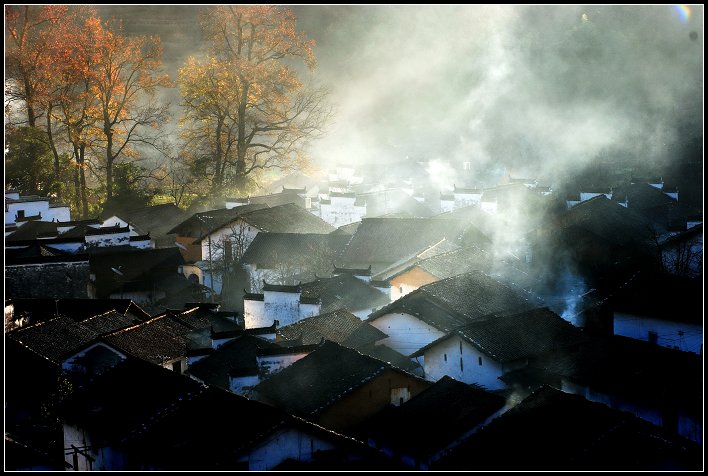

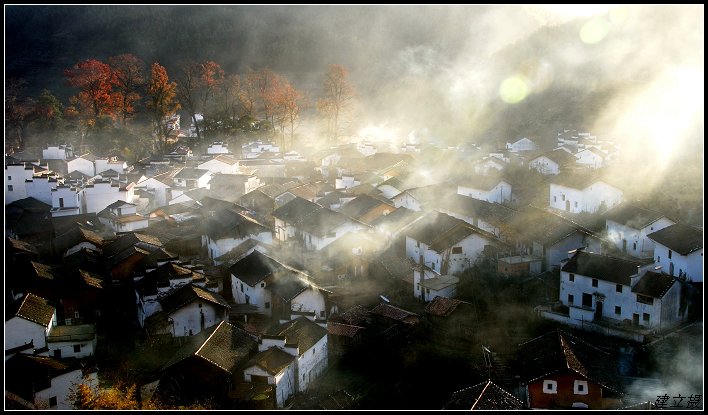

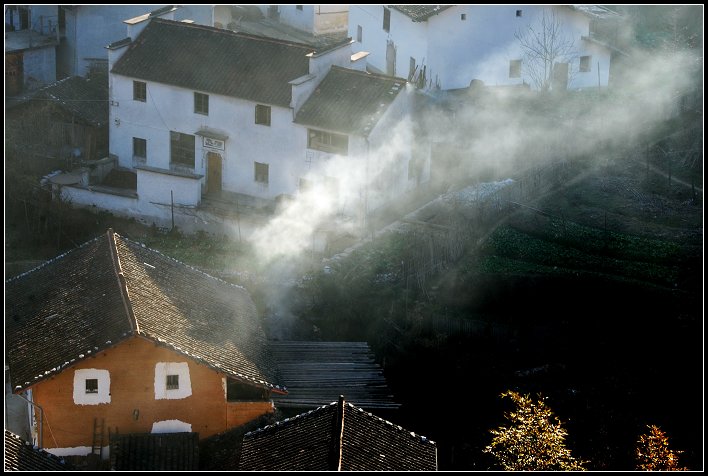

12月5日下午4点多钟,我们一行九人俩辆车,分别从青山. 洪山出发前住婺源石城,途经黄石, 九江, 景德镇,婺源北下高速,经清华镇,灵岩洞方向到石城。 石城村位于婺源县西北处古坦乡境内,村头有石壁,宛如古城,危耸的城墙内外有许多古树名木,最让人惊叹的就是这里的百余棵枫树,每棵树高都在30多米以上,巨大笔直的树冠,超过村里的粉墙黛瓦,清晨雾气或炊烟中的火红枫树简直就美得像人间仙境,古民居在烟雾中若隐若现,与傲霜红枫交相辉映,形成了一幅天人合一的水墨山水画。 我们到达石城时已经大约零晨1点多了,在摄影之家接待中心戴海彬处住下,进大门收费员联系的每床位20元,到了店里老板变睑,每床位收30元,有卫生间40元,虽然不贵,也算干净,但有一种被宰的感觉。夜深外面一片漆黑,也不方便另找他家旅馆,只好住下,水也不热,洗了-下就睡,5点半大家起床洗刷,完毕就爬上石村与程村之间的石峰上,选择好位置,采取逆光或者是侧逆光拍摄。比我们早到的各路摄影家们,长枪短炮在各个山头上抢占了自以为最好的位置。不少是看来以此为生的职业摄影师,还有不少是老师带领着的摄影爱好者,山头上下,少说也有百余人。向程村望去,几株参天大树挺立于村后,有红有绿,既象彩色屏风,又象一把巨伞,辟护着一片村舍。绿色的是樟树,红色的是枫树。枫树虽然不是灿若焰火,但映衬着白墙黑瓦,也非常漂亮。 中国人真伟大,能发明烧山茶油壳形成漂亮的烟雾,吸引全国各地的摄影爱好云集在石城,石城的程村因枫树环抱,晨雾悬挂树腰,红叶在晨雾中若隐若现,加上早晨村民的炊烟,烧油茶壳的烟,在这个小山洼里汇聚,就构成了如梦幻般的仙境。这上山的人群记录这如画景色的时候,自己也成为了画卷的一部分,又是一道新的风景线. 八点多钟从山上下来,走进程村,在村里拍到九点多钟开始回石村吃早饭,十点左右从石城出发到长溪,进入长溪土路, 在修路,只好返回,经研究决定去沱川理坑,途径彩虹桥吃的午饭,2点多钟到达沱川余地主美术写生基地,余地主经理热情的接待了我们,并安排去理坑拍摄。 理坑 理坑原名理源,位于婺源县沱川乡。建村于北宋末年,村人好读成风,崇尚“读朱子之节,服朱子之教,秉朱子之礼”,被文人学者赞为“理学渊源”。村落嵌于锦峰秀岭之中,苍松翠竹与黛瓦粉墙映衬,古道石梁与湍湍流水相伴,构成了一幅清丽脱俗的乡村画卷。

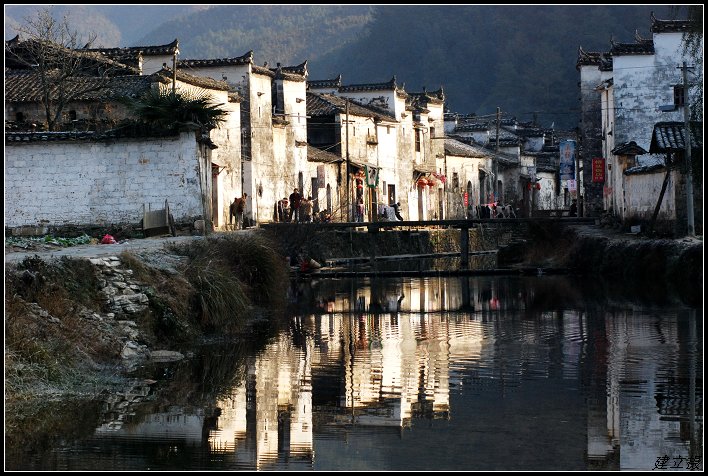

沿清溪构筑的明清府第有“尚书第”、“天官上卿第”、“都谏第”、“驾睦堂”、“司马第”等,翘角飞檐,雕刻工艺精湛,图案寓意隽永,被艺术家称为获取作灵感的源泉 几百年来这偏僻山村,秉承勤学苦读之风,人才辈出,先后出过尚书余懋衡,大理寺正卿余启元,司马余维枢,知府余自怡等七品以上官宦36人,进士16人,文人学士92人,著作达333部582卷之多,其中5部78卷被列入《四库全书》,可见理坑昔日的辉煌。 至今仍保存完好的古建筑有明代崇祯年间广州知府余自怡的“官厅”,明代天启年间吏部尚书余懋衡的“天官上卿”,明代万历年间户部右侍郎、工部尚书余懋学的“尚书第”,清代顺治年间司马余维枢的“司马第”,清代道光年间茶商余显辉的“诒裕堂”,还有花园式的“云溪别墅”,园林式建筑“花厅”,颇具传奇色彩的“金家井”。这些古建筑粉墙黛瓦、飞檐戗角、“三雕”工艺精湛,布局科学、合理、冬暖夏凉,是生态文明的绿宝石,是建筑艺术的博览园。已列入省级重点文物保护单位,全国百个民俗文化村之一。我们在村中和山上拍到太阳下山,干6点钟返回沱川镇,晚上余地主进行盛情招待,在次表示感谢。 12月7月6点起床,步行到理坑拍晨晖,理坑虽然住户比石城多,建筑比石城大,但早上的炊烟远不加石城,村边没古大树木,也没云和雾,很平谈,有的朋友拍打霜的白菜,9点下山回余地主处吃过早餐,天气变阴,我们决定返汉,于5点钟到家,结束了这次婺源石城, 理坑的愉快之行。                      |  围脖:

[url]http://weibo.com/138861616[/url]

围脖:

[url]http://weibo.com/138861616[/url]

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )