|

背上简陋的相机,骑上破旧的自行车,开始一次历史性的探访。 探访的对象是位年岁已高的老人,他额头上布满了岁月的沧桑。步履蹒跚,他走过了明清,走过了民国,走过繁华与萧条,终于走到了21世纪。 一路风尘,他累了,该坐下来喘口气了。 回首之间,隆隆的挖掘机向他开来,他闭上眼,不知道等候自己的将是轮回的涅盘,还是彻底的崩塌…… 他的名字叫——“昙华林”。 昙华林,沉甸甸的三个字,把200多年的历史铸进每一块砖、每一片瓦。从19世纪初开埠通商,到20世纪30年代,这里逐渐成为武汉的政治、宗教、文化和军事中心。 从花园山上的意大利天主教堂,到凤凰山侧的瑞典、西班牙领事馆;从文华大学的瞿雅阁健身所,到国民党政治部第三厅旧址,一幢幢精美绝伦的建筑,几乎汇聚了中外建筑史的全部精华。哥特式、罗马式、巴西利卡式和中西合璧式,五彩的玻璃和弯曲的拱券张显着宗教的神圣与宽博;厚重的阶石和细致的砖雕记载了那个年代的从容和信誉。 抗战时期,国民党政治部第三厅就设立在昙华林,做为厅长的郭沫若在《洪波曲》里,专门用一章说到昙华林。当时,昙华林不仅经常有国民党要员将领来往,还聚集了阳翰笙、傅抱石、田汉、徐悲鸿、史东山、光未然、冼星海等一大批著名文化人。 社会发展的进程不能停顿,但发展不能以毁坏历史文化为代价,如果保护好历史建筑和文化遗迹,无疑是在经济发展的杠杆加上一块最有分量的砝码。 但,很遗憾,乱搭乱建的高楼破坏了整体环境艺术效果,乱拆乱毁的行为更使文化历史遗迹遭到彻底的毁坏。虽然有部分优秀建筑已经受到保护,但并不是完全遵守“修旧如旧”的科学方针,甚至有的挂牌保护的建筑依然没有及时修复,在风雨中继续破败下去。 对昙华林来说,每天、甚至每个小时,都会有一座历史建筑在拆毁中消失。面对那些喧闹的施工工地,我真不希望,自己是在进行“抢救性”的拍照。 对我来说,数码相机里128MB的内存实在是太小了,它怎能包容200多年丰厚的历史文化积淀? 一段近现代历史,就从这里开始延伸

规划者知否:“美好家园”,它都包含哪些东西

湖北中医学院前身,就是美国基督教圣公会创办的文华学院

古典复兴式建筑——文华大学礼拜堂

中西合璧式建筑——文华大学文学院

彩色玻璃背后,隐约听到一声天国的叹息

麻石铺地的天井,复制着岁月的足迹

曲折的楼梯和落地长窗,似乎有学生探出头来,告诉你关于1932年的故事

油漆斑驳,不知剥落了多少知识信息

中式建筑里活跃着西方的体育精神——瞿雅阁健身所

凤凰山曲径通幽,好象预示着什么

果然,好大一座华美的洋楼,它曾经是瑞典领事馆

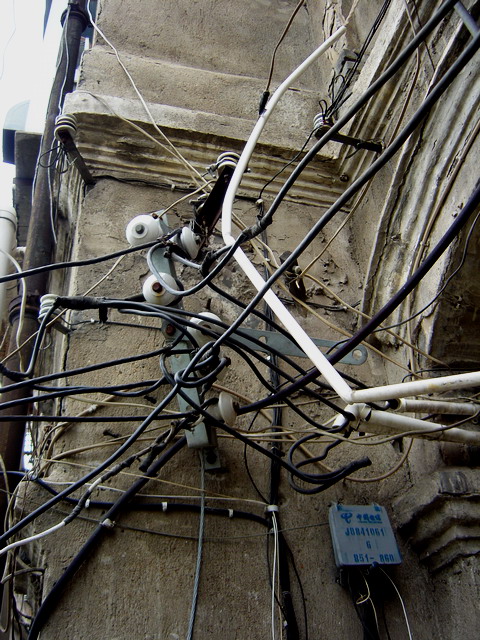

如此牵扯,怎堪重负

虽然破败,但依然可以看出当年精美的木雕楼梯扶手和外飘窗

窗口设计不仅采光合理,而且移步换景,不过分的慢板投射着人文的关怀

旁边就是西班牙领事馆

这是国民党第二十六集团军总司令兼第八战区副司令长官徐源泉公馆

独特的角楼设计,现在看来依然叹为观止

花园山上的天主教堂

这是建于1883年的晚期文艺复兴建筑

主教堂天顶的藻井上镶嵌着金箔

趁没有人,我悄悄来到教堂后面的禁区

世纪漂泊,一个意大利的灵魂得到永远的安顿

千万别小看弯曲的陋巷

一不小心,这里就可能走出几个达官显贵

听说,这扇门里的主人,曾经是国民党的将军

门反锁着,我把手从门缝伸进去,才照了这张照片

国民党97军军长汪泽,曾经居住于此

原武汉警察局局长蔡广济的旧宅

14中学操场

国民党政治部第三厅旧址

历史是那样的遥远,又仿佛就在身边 昙华林的老百姓好象已经习惯了,依然平淡地过自己的日子

离开昙华林时,挖掘机又开始了轰鸣……

[此帖子已被 烟头废墟 在 2007-6-14 9:56:30 编辑过] |  |Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )