|

走进汉阳镇 走近张之洞 我从五十年代后期来到武汉,一直居住在长江东岸武昌,好多个“武”字头的大工厂都在武昌,比如武钢、武锅、武车、武船等等,让我在做小孩时常常因此骄傲。稍大一点后听老人们聊天,说武汉历史上的工业布局其实是“左岸是钢铁,右岸是纺织”;长大了些看了一点历史,才晓得武汉历史上的工业与一个叫张之洞的人有关,而且,可以说辛亥革命的爆发也是直接、间接地与他有关,他是中国历史由近代转向现代的枢纽人物之一。

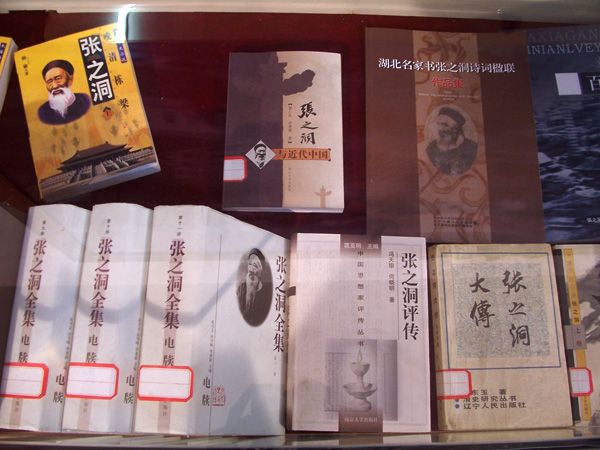

虽然我从冯天瑜、唐浩明等人的书里,了解过创办汉阳铁厂是张之洞在武汉兴办实业的最重要一段历史,可是,我常常买菜穿过水陆街,却看不到当年张之洞铁政局的一点痕迹;上下班每天路过武昌造船厂,只看到该厂东门内彭刘杨当年在此就义的“三烈士亭”,而张之洞当年在这里办公的湖广总督衙门已没了什么影子,印象深刻的是该厂在上个世纪七十年代初建造出了我国第一艘核潜艇;偶尔去武汉音乐学院听音乐会,也看不到两湖书院的天光云影了;而女儿外婆家所在的张之洞路,早在上个世纪六十年代那场革命中就改名为紫阳路,现今好多年轻人都不知道那段历史了...心想,自己常年生活其间的地方,清末洋务历史的影子都被现代化的光辉覆盖了,就一直对去长江对岸的汉阳,贴身感受张之洞在武汉的洋务不报什么希望。后来,偶然读报看到汉阳铁厂有一个博物馆,说是与张之洞有关,就萌生去看看的念头。这个周末天气较好,于是和妻商量去汉阳铁厂等地走走,试图循着张之洞在武汉的足迹,走进武汉的近代史。

汉阳铁厂博物馆的俞先生看我们来参观,很热情地为我们作了详细介绍。清末洋务大吏张之洞,1889年因督办芦汉铁路,调任湖广总督后的近二十年里,兴实业建起了汉阳铁厂等工厂,建造的汉阳枪炮厂为革命党准备了充足的武器,造就了大批产业工人,书写了中国工人运动历史厚重的一页;办文教创办了自强学堂、两湖书院和法政学堂等学校,用官费资送三千名湖广留日生,此中半数成为革命党骨干;练新军培养了一支辛亥首义的武装力量,革命党人接过他的汉阳造,以国人争回路权为导火线,断然打响了埋葬两千多年封建王朝的第一枪;不仅让武汉继上海、天津之后,成为又一洋务基地和近代大都会,更让地处中部腹地的武汉人在观念上接通了世界潮流,长江和汉江由此在这里会合后就一路浩荡奔向大海。 所以,辜鸿铭说“民国成立,系由孙中山与张香涛的合作”,孙中山先生也称张之洞是“不言革命的大革命家。”黄兴在同盟会的一次集会上还说,要用一百吨黄金为张之洞铸造一枚大勋章,以奖励其为革命做出的重大贡献。是的,就张之洞个人而言,他从清流到务实,费尽一生心血,对封建统治王朝竭尽忠贞,到头来却成了满清王朝的掘墓人,以路始又以路终,似乎是个悲剧;但是,对于中华民族来说,对于武汉近代化来说,张之洞应该是有大贡献的功臣吧。毛泽东不是在武汉提醒人们:“举办重工业不能忘记张之洞”,而武汉作家方方也很感恩地说,“武汉人最不该忘记的人是张之洞。” 从博物馆出来,去了香涛桥和香涛亭,这个地段已经被汉阳钢厂卖给房地产开发商了,但愿开发商别将这桥和亭子连同小湖再填埋 ,月湖桥正高高地望着这里呢。沿着月湖走到琴台大剧院,紧邻其旁的艺术中心也在快马加鞭地建设着,感觉武汉的历史真的是翻开了新的一页。人们总是说,历史的进程是由其内在的必然性规定着的,个人的作用充其量是一种微乎其微的偶然性。可是,看着湖对岸的古琴台公园,看着湖边垂钓余晖的人们,我不禁想,如果历史缺少了张之洞这个人,我们武汉会是什么样子呢?我们武汉人会是什么命运呢?

博物馆,人稀少

烟囱尚在,烟云无痕

张之洞,洋人乎?

登上龟山,视察铁厂

人拥纪念碑,抚碑念旧人

烟囱凸起,矗立云霄,化铁炉之雄杰,辗轨机之森严, 汽声隆隆,锤声丁丁,触于眼帘、轰于耳鼓者, 是为二十世纪中国之雄厂耶!

逝者随江去,历史有记忆

门楼上丢失的一个数字, 是不是让我们丢失了一段历史, 丢失的这一段历史,会不会人让我们丢失未来?

月湖香涛亭,香涛月湖桥

静静月湖水,萋萋汉阳草

当年煤渣今何在,月湖暮色人忘秋

水流尽头是铁厂,舟横月湖等渡人

古琴展翅开,新艺伴云飞

汉阳铁厂的火炬,在武钢燃烧得更旺。 (辛亥革命前,约年产生铁8万吨、钢近4万吨、钢轨2万吨; 今年,武钢年产5000万吨各种钢材) [此帖子已被 见摄 在 2007-10-23 22:19:55 编辑过] |  |Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )