|

寻找大别山历史的痕迹 10月27日,来到大别山罗田县寻访几位历史上的名人的痕迹。每到一处都是杂草从生,黄牛为伴。唏嘘不已,难怪古人云“死去原知万事空”,却又感叹“青山有幸埋忠骨”。 一世祖李俊臣 南宋李俊臣墓 地点 罗田县凤山李家楼村 经多方询问,当地村民均不知李俊臣其人,只知当地有李姓“一世祖”。我将信将疑来到“一世祖”墓前,果然是李俊臣墓。所谓一世祖就是李姓家族到罗田县第一人。在墓前两头悠闲的黄牛在欢迎我们的到来。 李俊臣(1210—?),字修吾。祖籍广东韶州府曲江县,南宋末年来罗田县李家楼落户。 李俊臣是南宋宝佑四年(1256)与文天祥、陆秀夫同榜的进士,早年当过县主簿、州长吏等地方官。后因功升为兵部尚书。平生重气节,羡慕岳飞、宗泽的功业,主张全力抗击金辽,收复失地。曾在临安(今杭州)参与赵昀、出师抗辽的商讨。当时朝廷的大臣们迷恋奢侈淫逸的生活,害怕打仗,俊臣的抗战主张得不到支持,眼见大厦将倾,自己又无能为力,于是就辞职离朝,带两妻两子经鄂城来罗田,定居于李家楼(当时叫华家楼)。李死后,其遗体安葬在李家楼附近的薛家冲,坟墓按二品官礼制营造,墓碑上刻有“宋故大司马”字样。俊臣死后的很长一段时间里,不少寺庙里还供有他的塑像。

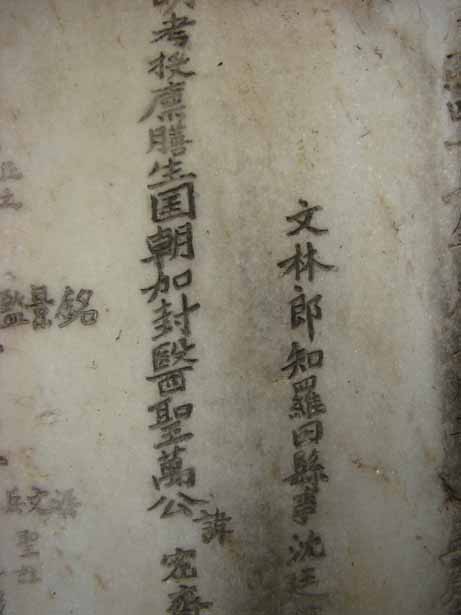

医圣万密斋 明代万密斋墓 地点罗田县大河岸镇 万密斋(1488—1580)。“医圣”,亦名万全,罗田大河岸人,与李时珍齐名的明代大医学家。清初被皇帝封为“医圣”,康熙四十七年(1708),罗田知县沈廷桢为他重建坟墓,并立墓碑。

万原是个廪生,科场不得志后,就决心学医。由于他家世代以“医药济世”,医学有深厚的家学渊源,再加上本人刻苦钻研,勤于总结临床经验,因而他的医学造诣很深,尤精于切脉、望色,一些疑难病经他诊断,便能明确辩证。特别是对儿科、妇科、内科杂病有精深的研究。在儿科方面,他在家传的十三方基础上归纳出小儿三种病因,提出不滥吃药,以预防为主的方针,颇有创见。在妇科方面,他阐明妇女生理、病理特点,指出以培补气血、调解脾胃的见解,这在中医妇科史上有深刻的影响。他发明的“万氏牛清心丸”,至今仍是治小儿急惊风的良药。万指出:养生之法有四:一曰寡欲,二曰慎动,三曰守时,四曰却疾。 万墓前甚为荒凉,破败不堪,看一代名医长埋于此。想世间名利为何如此纷纷扰扰!到头来不过黄土一抟!

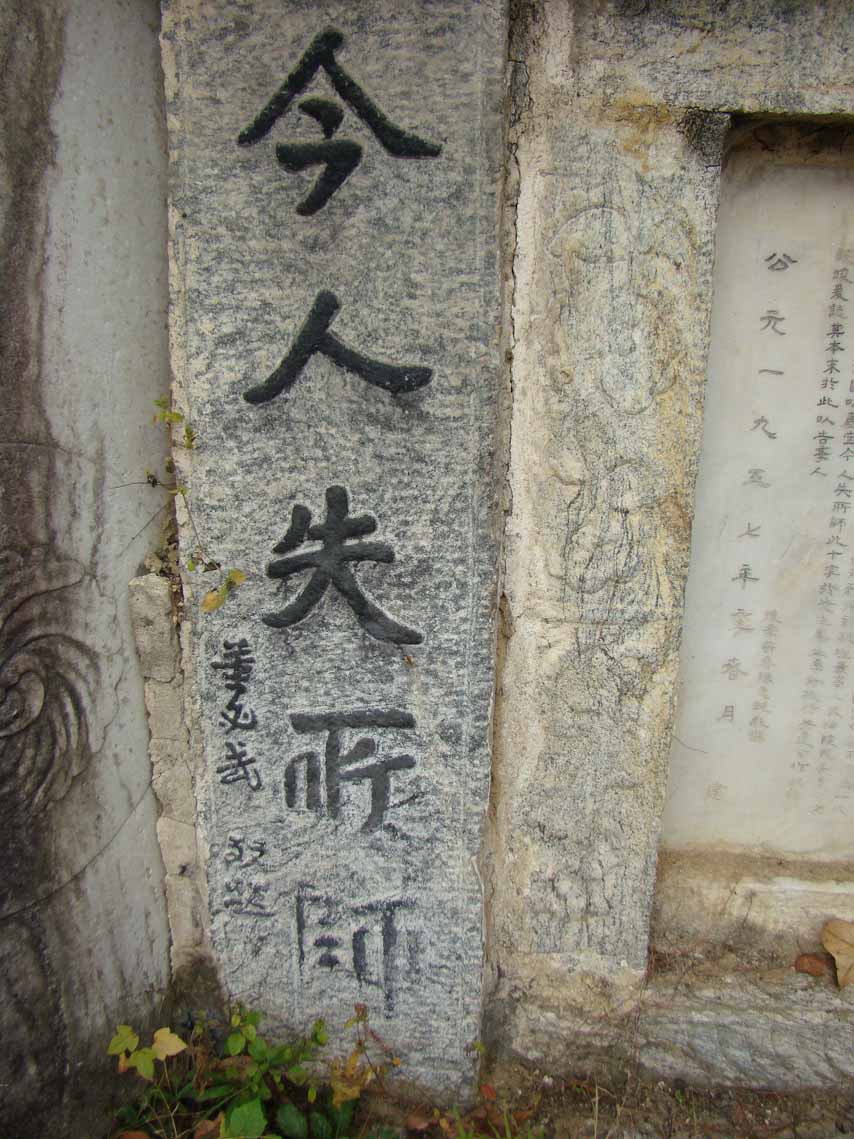

[此帖子已被 落寞的漫步者 在 2007-10-30 18:09:06 编辑过] 医圣村的小屋  [此帖子已被 落寞的漫步者 在 2007-10-30 18:12:30 编辑过] 楚宝人师王葆心 近代王葆心墓 地点 罗田县大河岸村 来到大河岸正好碰上王老先生一宗室亲戚,热情带我们来到墓前。穿过板栗林,拨开茅草丛,我们来到王葆心的墓地。坟墓是1957年湖北省人民政府“嘉其学行”而修建的。墓门两旁刻着董必武题写的挽联:“楚国以为宝,今人失所师”。有关王葆心生平的墓志铭亦清晰可辨。罗田县人民政府1985年立下的一块“重点文物保护单位”碑,插在坟头上!墓门前一两炷烧残了的香烛,表明仍然有人记得他。 王葆心,字季芗,一字晦堂,1868年出生于古楼冲一个耕读之家,自幼读书勤奋,由县学增生,而至府学秀才,再入省城两湖书院,修业5年,于1894年夺取优贡。时以学冠诸生,蜚声江汉。相继被钟祥博通、潜江传经、罗田义川、汉阳晴川等书院聘为院长,后任汉阳中学堂、两湖优级师范学堂教习。1903年考取举人(第三名),赴礼部任职,兼京师书报局总纂及京师优级学堂教习。民国后,历任湖北革命实录馆总纂,湖南书报局总纂,北京图书馆总纂。1923年回鄂,先后任湖北国学馆馆长,武昌高等师范学校及武汉大学教授,湖北省通志馆馆长。抗战爆发后,通志馆随省府迁恩施,王葆心年迈不能随往。武汉沦陷,他遂避乱罗田老家,携书6万余卷回乡保存。期间应邑人之请,主修罗田县志。1944年,因抱病登天堂寨考证古鸠兹国(。感冒风寒,竟一病不起,享年76岁。

[此帖子已被 落寞的漫步者 在 2007-10-30 18:19:42 编辑过] 四天完皇帝徐寿辉祖墓 | 天完皇帝徐寿辉祖墓 地点罗田县河铺镇大埂 中国历史上,曾有一位拥有兵百余万,纵横驰骋大江南北,震撼大半个中国,最终导致元朝的封建统治土崩瓦解的农民起义军领袖,他就是史称天完皇帝的徐寿辉。 徐寿辉是罗田多云乡上五堡(今天堂九资河)人,原是贩卖土布的小商贩,他身材魁伟,相貌非凡,为人正直,见义勇为,在群众中享有很高威信。

元至正十一年(公元1351)五月,北方白莲教会的韩山童、刘福通等人在大别山北面发动几万黄河民工起义,直打到大别山脚下的光山县。对元朝统治早就不满的徐寿辉,见时机已到,便与麻城铁匠邹普胜、江西宜春县和尚彭莹玉等人一起,在鄂东一带宣传“天下大乱,弥勒佛就要降生”的思想,并于同年八月,在大别山南麓的多云山中发动起义,徐寿辉被推戴为首领。起义军头裹红巾,故称为红巾军或红军,同时他们都信奉弥勒佛,烧香集众,亦又称“香军”。

徐率领的红巾军,一举攻取了罗田县城。九月,打改了元朝的威顺王宽撤不花,攻占了圻州(今圻春)和黄州,并在水陆要冲之地圻水(今浠水)建都,国号“天完”(“大”上加“一”为“天”,“元”上加“宀”是“完”,“天完”表示压倒“天元”),定年号为“治平”,设置统军元帅府、中书省、枢密院以及中央六部(史、户、礼、兵、刑、工)等军政机构,任命邹普胜为太师,倪文俊为领军元帅,陈友谅为元帅簿书橼。铸有铜印,发行钱币。徐亦在圻水县城附近的清泉寺太殿上即皇帝位。 |

[此帖子已被 落寞的漫步者 在 2007-10-30 18:22:27 编辑过] 世之忠孝典范孝子祠 牌坊 坟 · 地点罗田县河铺镇古人墩村 · 地处罗田县河铺镇古人墩村的吴季益墓,葬于元朝至元三十年(公元1293年)。吴季益原籍江西弋阳人,宋理宗端平二年(公元1235年)中进士,景炎年间,曾先后在太湖,罗田,六安,安庆一带做官,封中宪大夫。卸任后定居古人墩,去世后就近安,。 吴季益其子吴大中,生于宋理宗端平三年(1236年),字时夫,号爱山,元朝翰林院待制封仪大夫。天性孝敬,志经书。父亡,在父墓侧建庐,奉孝父母,为父守墓十七年,直至母终。其孝心远近闻名,乡里人皆颂,被当朝翰林待制封仪大夫兼国史编修官彭寅亮,国子监祭酒邓文原及翰林学士资德大夫曹郁知晓,于元朝皇庆元年(公元1312年)联名上奏皇上,被元朝仁宗皇帝赐封为“孝子”,死后御葬独尊山下孝子里,即今河铺镇古人墩,众称“孝子坟”。其史迹详细载明史及一统通志,墓载郡邑志。 如今,当年皇帝御制的孝子牌坊和圣旨依然在,却破乱不堪,孝子祠晒满豆禾。我和吴姓村民再三说明此是很了不起的文物,但是只得到满脸的憨笑。想起这不可多得的孝子牌坊,真是心疼!

孝子村风光

破败的祠堂

圣旨  [此帖子已被 落寞的漫步者 在 2007-10-30 18:28:40 编辑过]

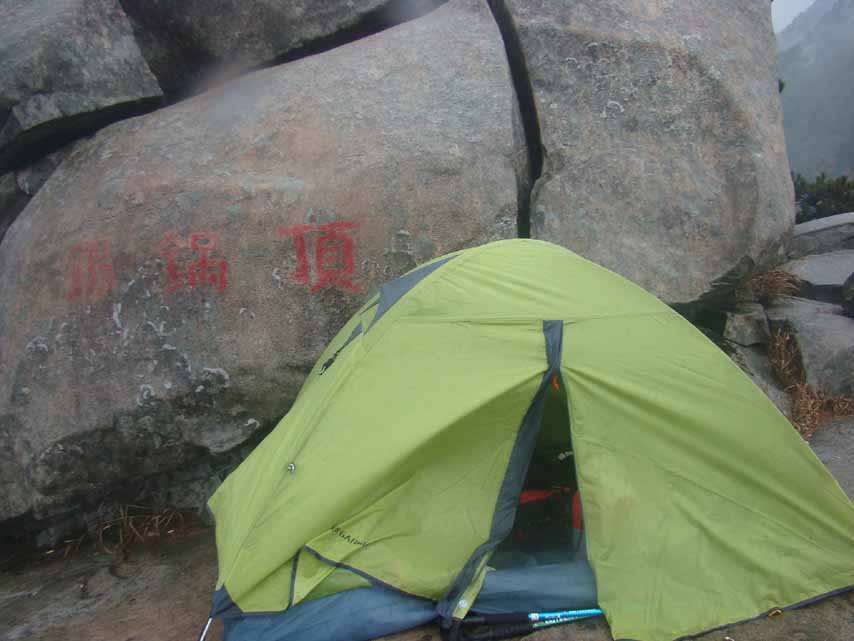

风雨中薄刀峰上的卧龙松  [此帖子已被 落寞的漫步者 在 2007-10-30 18:35:04 编辑过]

[此帖子已被 落寞的漫步者 在 2007-10-30 18:45:08 编辑过] |  |Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )