|

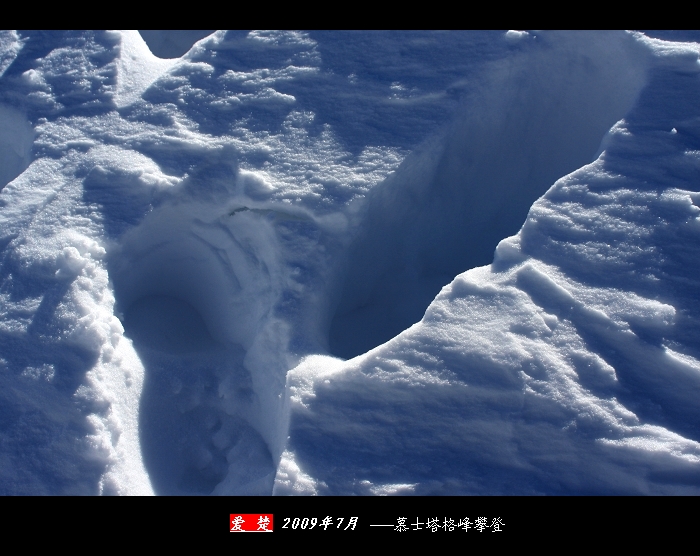

按照计划不管登顶与否,当天都要下撤回C2营地过夜,因为C3高度缺氧极易发生意外。在领队协作的统一安排下,队员们陆陆续续往下撤,但有两名队友由于过度疲劳不愿下撤,不管领队和队友们如何相劝,他们坚持留在那里。经过短暂休息,我的身体略有恢复,于是连忙收起行装准备下撤。正在此时,长城哈弗登山队的一批队员从C2营地上至这里,他们今晚要睡我们现在所住的帐篷,明天早上进行冲顶。钻出帐篷时,看到善良的小鹰还在做那几名队友的思想工作,于是跟着他一起相劝。劝了很久仍然没有效果,后来我看时间不早,于是拉起他赶紧一起往下走。 下撤的难度和强度丝毫也不逊于攀爬,上来时一些看上去较为平缓的雪坡,下来后都成了极为难走的滑道,更别提那些触目惊心的陡坡了,每一脚踏下去都要小心谨慎、步步为营,稍有不慎滑落下去,掉进悬崖或深谷,那后果将不堪设想。下山的路都被踩得千疮百孔、高低不平,有时,踏雪板陷进去半天都拉不出来,最后两手使劲借力登山杖才抬起脚。虽然沿路两边都是平整连绵的雪地,但我们不敢贸然踏入,因为那危险的冰裂缝无所不在。这时候太阳慢慢西沉,因头灯已坏担心迷路,故我一路下来几乎没有停歇,致使与小鹰的距离越拉越远。一个人艰难地走在这空旷无垠的雪地上,面对着这无情的夜幕慢慢降临,各种幻觉不自觉产生,一会儿是一名女天使在左边招手,她满面笑容地邀我跟着她一起飞向天空,一会儿是右边一个表情严肃的男天使,他坚定地牵着我的手继续往下走,更多的是面前浮现出一张张亲人、挚友的脸,他(她)们似乎都在默默地注视着,就这样,我在各种幻象充斥脑海中孤独下行。直到滑下最后一个雪坡,看到了一脸焦急的平措,到这时我才发现自己是个有血有肉的人。由于体力极度透支的原因,我下撤至C2营地花了七个多小时,到达时已是夜里12点多。 第二天上午从恶梦中醒来,感觉自己全身剧痛,并且发觉头颈上下左右都不能扭动,躺在睡袋里动弹不得,心想这下子可完了。此时C2营地上的人不多,有的队员没有在C3冲顶,而提前一天下来了,有的则当天很早就从营地往下撤了,多吉和其他一些协作也下去了。望着普布次仁那无奈的笑容,我第一次感到自己是如此的孤立无助。但我知道,在高海拔的雪山上遇到任何困难,首先得靠自己走出困境,既然自己冲顶没有成功,难道连下撤的毅力都没有吗?以后如何再去攀登更高的山峰呢?想到了这里,我使劲咬住牙齿,挣扎着站了起来,然后在普布次仁的帮忙下背起背包,一脚迈出了帐篷。 刚下来的那几步,有如宇航员在月球上行走,走得是非常艰难又缓慢,后来慢慢地有了一点状态。除了两颗眼珠能转动以及两手能持登山杖以外,感到自己的上半身如中风病人一样麻痹、僵直,三十多斤的背包有如千斤重担,但长时间对身体的压迫最后反而让人感觉不到丝毫疼痛,完全变得麻木不仁。一路上没有队友相伴,四处静寂如夜,只听到自己那如粗牛般的喘气声和剧烈的心跳声,它们紧紧的伴随着自己那踉跄、沉重的步伐。在困难重重中下了一个又一个雪坡,顺利通过了陡峭的雪谷和危险的冰裂缝区,记不清自己是什么时候到达C1营地的,只记得在那里顾不上休息,匆匆忙忙收拾好原先留在那里的行装后又继续下行。从C1营地下来,虽然自己身心极其疲惫,但路上不再孤单冷清,前后有几名队友同我一样往下走,偶尔也会碰到当地一些运输物资的背夫往C1上面去。通过了ABC营地后,终于看到了山脚下那一片光彩夺目的帐篷,此时,一种久违了的温馨感从心底油然而生,尽管这里离下面还有几百米的垂直距离,尽管自己已经濒临至“寸步难行”的边缘,但此刻有一种无形的精神力量在鼓舞着我。当晚11点,我终于安全撤回大本营,当小杨递给我可乐时,我的眼睛一瞬间湿润了,回家的感觉真好! 在当晚回喀什的车上,我听领队说我们队仅有苏西一个人成功登顶,乔戈里队大概有五、六位队员成功登顶,而德国滑雪队和长城哈弗队好像没有人登顶,这样算起来,此次攀登慕峰的登顶率仅有10%,为历年来罕见。他还分析,此次冲顶失利的最大原因是今年慕峰天气变化太大,再加上那天凌晨冲顶时的折腾,在耗费了队员大量体力的同时也打击了一些队员的信心,才会造成这么不理想的记录,最后他还欣慰地笑了笑说,虽然这几支队伍此次攀登慕峰的成绩都不理想,但万幸的是各队都没有发生一起伤亡事故,许多时候都是有惊无险。是啊!登上七、八千米高的顶峰是我们每一个业余登山者梦寐以求的目标,并为这些目标长年累月的勤修苦练、养精蓄锐、甚至节衣缩食,都是为了登顶的那一瞬间。虽然登顶固然重要,但更重要的是要平安回来,因为每个人的生命只有一次。

|  |Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )