|

匠心独具五叠堂 (Z) 在历史悠久的扬美古镇,有一座颇具特色的古屋称为五叠堂。它古朴典雅、独具匠心的五进式建筑风格让这个清代青砖瓦房散发出独特的魅力,成为众多游人心目中到扬美之后的必游之处。

古镇奇屋

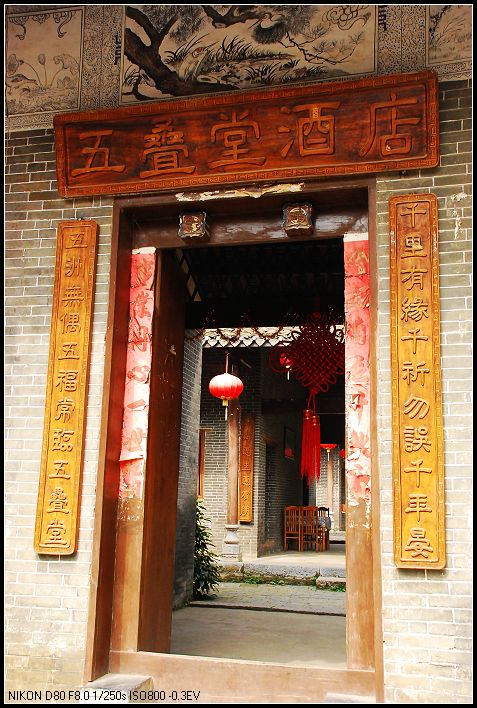

位于古镇解放街37号的五叠堂始建于清朝嘉庆年间,距今已有200多年的历史,但是从它的青砖黑瓦等外观构造以及“干净利落”的装饰来看,恍然是仿古现代建筑物,毫无落泊和陈旧之感。

五叠堂坐北朝南稍偏东,从南至北共五座房子依序向上延伸,站在第一座房子的大门往里看,后一座房厅总是比前一座的高,但视野也慢慢缩小,到最后只能看到第五座房的一角。这“层层叠叠”的五间房便合称为五叠堂。据了解,当初之所以这样建,为的就是取“步步升高”之意。

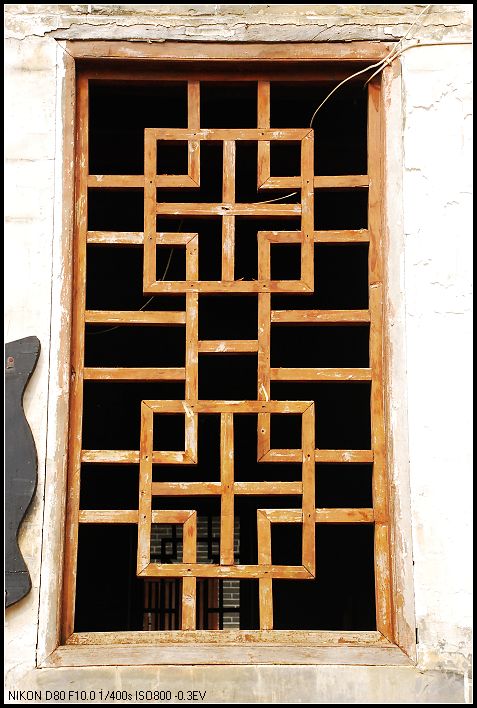

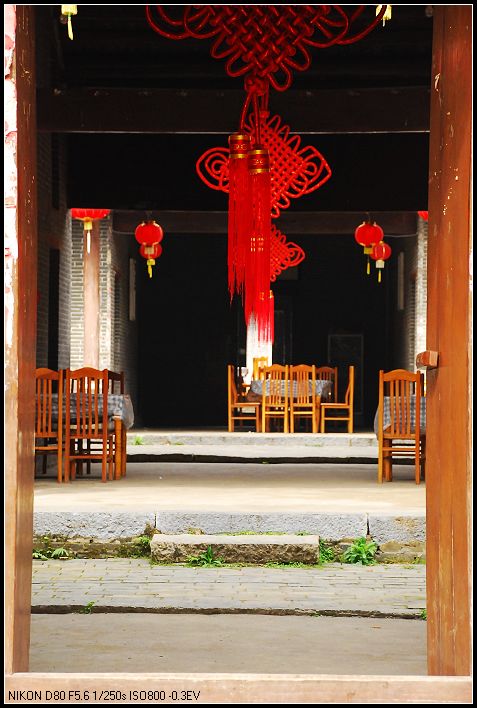

五叠堂除了第五叠是阁楼式建筑外,其他四叠构造相似,座座雅致明亮,高高的屋顶,宽敞的房厅。每座房子所用的木头均是坚固耐用的上佳木材——楠木,现在看起来仍然崭新如故,而作为房柱和房梁,在构造上也十分讲究,看起来既牢固又美观,令人叹为观止。窗户和阁楼栏杆是由楠木条组成精美各异的花形或几何图案,在微微翘起的屋檐下以及屋内的房梁周围,还有许多白底黑墨的图画,如祥云在天、青松白鹤、牡丹绽放等,无不是吉祥富贵之意。

五座屋子中第一叠与第四叠最相似,左右两边房间与屋厅连成一片,是没有隔墙的敞开式,其中第一叠为男主人住房,第四叠主要作为厨房和作坊。而第二、三叠是女主人的房间,结构则不一样,很像典型的壮家住房,不仅有两个门,还有多个“窗”。第五叠看上去很像古时候小姐的闺房,雅致美观,但其实在过去主要是用作储备粮食、农具之用。在叠与叠之间,还有一道宽宽的天井。据一位当地知情人介绍,以前在每个天井和房屋之间筑有一道道楠木门,外人从街上是看不到里面的建筑和装饰的,但是随着时间的变迁,这些摆设已不见踪影。 家族渊源

为了一探究竟,记者走访了五叠堂的后人,现年73岁的杜乃焕先生。据介绍,五叠堂是杜先生的祖父杜绍桐所建。杜绍桐当时曾是五品兰羚奉政大夫,以前在五叠堂第一叠的门梁上就挂有“大夫第”的牌匾。据说杜绍桐当年曾经受朝廷指派,骑着骏马到贵州调解当地的民族纷争。 杜绍桐后来用自己为官经商所得的钱财在家乡不断置田建房,五叠堂就是其中一处。杜家上一代的男人们主要在外地致力于商业,而留下自己的女眷和幼儿在扬美镇的五叠堂生活。这些女主人们虽然不识字,但是她们用自己的智慧和汗水为五叠堂增添了不少光彩。被称为扬美三宝之一的“扬美豆豉”因其味道纯正而深受大家喜爱,而这种美味在解放前主要就是出自五叠堂的女人们之手。据杜先生回忆,他的祖母辈每天都起早贪黑,自己挑豆、煮豆、发酵,尽管很少请帮工,但是一天下来拿出几百公斤的豆豉都不成问题。这些女人们做生意时讲究公平交易,从不短斤少两。更难能可贵的是,由于当时古镇上的饮食店比较少,这些善良的女人们每天还煮好粥、炒好小菜招待那些远道而来的客商,而逢年过节还常常把自己做的酱油和豆豉送给街上的邻里街坊,这在古镇一度成为美谈。  |  |Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )