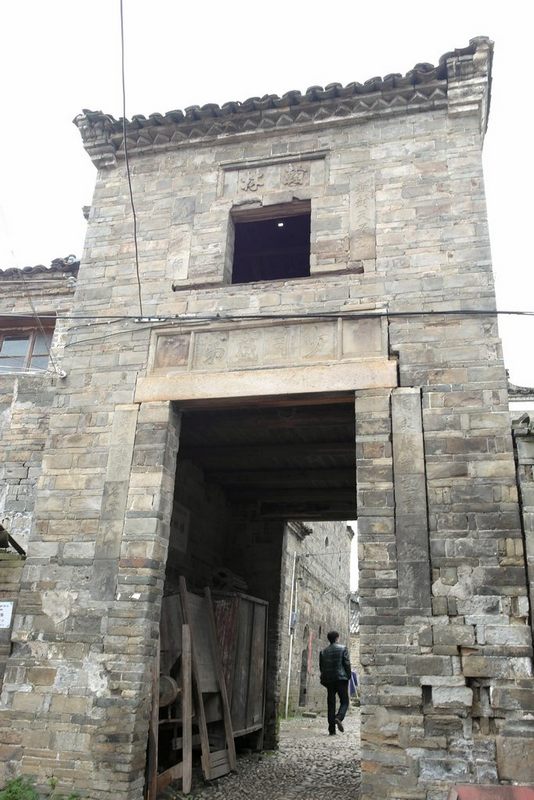

“翰林楼”:位于贤伯巷东侧出口处,坐西向东,为二层砖木结构,硬山顶,楼高8米,宽3.7米,深2.7米。既是一个关启防御的望楼,又是一座纪念明初翰林院编修、国子监司业董琰(字子庄)的建筑。楼平面近正方形,其前、后辟方门相对,形成东西过道。前门对乌江,后门通贤伯巷。上层的前后墙均辟有望窗,身置其间,前可望远山近水,后可观檐宇巷道。

董琰(1352-1419),字子庄,董氏第十六代,文肇·淳派裔孙。明洪武五年(1372)中举,明洪武二十五年(1392)应征辟入京,初为云南学官,后调任交州府茂名(属今广东省)知县。因其才华和政绩,在杨士奇等人的推荐下,入朝为翰林院编修,并参加《永乐大典》的修纂。后任北京国子监司业、赵五府右长史,死后被举祀入乐安县乡贤祠。为明代早期流坑才子,备受当地人尊崇,也为其同僚们所推服。董琰又是流坑经历元代近百年衰落后科宦复兴的第一位显赫人物。“翰林楼”本来是一座小小的望楼,就因为纪念他而成了村中有名的建筑。

董琰(1352-1419),字子庄,董氏第十六代,文肇·淳派裔孙。明洪武五年(1372)中举,明洪武二十五年(1392)应征辟入京,初为云南学官,后调任交州府茂名(属今广东省)知县。因其才华和政绩,在杨士奇等人的推荐下,入朝为翰林院编修,并参加《永乐大典》的修纂。后任北京国子监司业、赵五府右长史,死后被举祀入乐安县乡贤祠。为明代早期流坑才子,备受当地人尊崇,也为其同僚们所推服。董琰又是流坑经历元代近百年衰落后科宦复兴的第一位显赫人物。“翰林楼”本来是一座小小的望楼,就因为纪念他而成了村中有名的建筑。 楼的正面檐宇下砖刻“翰林”横额,两侧下“数封天子诏,当代帝五师”砖刻联。门楣上嵌有“少司成第”砖刻横匾,落款为“明东阁大学士杨士奇”(泰和人,官至兵部尚书、宰辅等),门旁还砖刻有明代文渊阁大学士金幼孜(新干人,进士,官至礼部尚书)所题赠的“国史总裁望重一时锁闼,英才乐育名高天下宗师”一联。楼的后面,望窗之上有“恩荣”砖刻立幅;门楣上为江西学政邹学柱题书的“盛世丝纶”砖刻横匾。墙体楼面虽斑驳古旧,但名人题书的砖刻仍风骨犹存,给小小的望楼增添了浓郁的历史文化气氛。据万历十年(1582)《流坑董氏族谱》记载,为纪念董琰,在明代原建有“少司成坊”于穿珠巷口。村中长老说,穿珠巷即现在贤伯巷的东段,可能是因董琰被举为乡贤后,而改名“贤巷”,贤巷与其西段的伯巷合而称之为“贤伯巷”。现在“少司成坊”不存,而存兼有望楼与纪念性功能的“翰林楼“,系清乾隆元年(1736)冬,由董氏文肇·淳派胤清支房(材伯房)主持重修之物。立翰林楼也有激励董氏后来读书人之意。 |  |Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )

|Archiver|手机版|小黑屋|武汉在路上俱乐部

( 鄂ICP备11000556号 )