|

五、莲子沉沉剔透心 [一片残阳柳万丝,秋风江上挂帆时。伤心家国无穷恨,红树青山总不知。——无题。孙多慈]

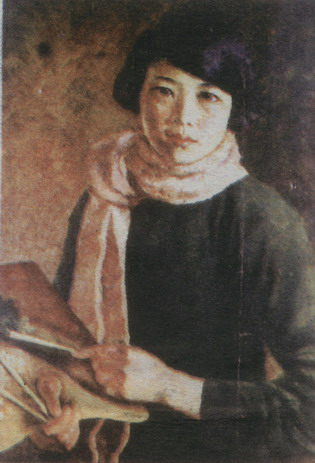

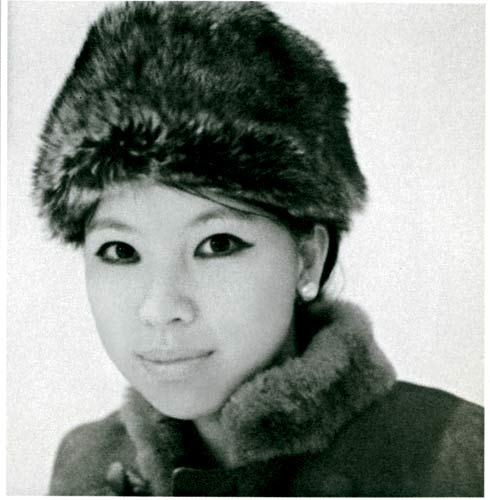

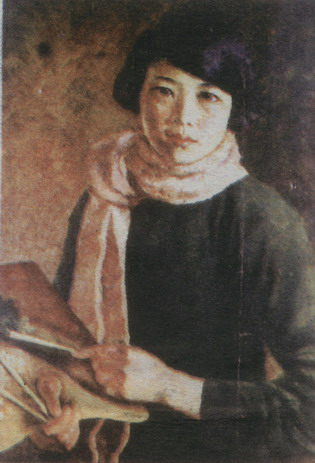

[“艺术之广博浩翰诚无涯际,苟吾心神向往,意志坚定,纵有惊涛骇浪、桅折舟覆之危,亦有和风荡漾、鱼跃鸢飞之乐,果欲决心登彼岸者,终不当视为畏途而自辍其志也。”——孙多慈]  孙多慈自画像(学生时代) 孙多慈自画像(学生时代)

虽说现代史上那些众所周知的情事几乎已说到令人厌倦,但还是决定拿一点时间来叙叙这“慈悲之恋”。

孙多慈,这位为徐悲鸿所爱过的女子,在我心里,也或许是他一生中最用力爱过的女子吧。也许因为她的清丽雅静,也或许因了这熟悉的一个“慈”字,偶尔想起,虽一贯不喜多人交错的爱情故事,却仍是忍不住对她的一丝丝怜惜。

这位原名孙韵君的少女,出身于皖西寿县的书香名门,却因父亲孙传瑗曾为孙传芳任过秘书而埋下灾祸的伏线。时年韵君芳龄十八,由安庆来到南京,成为中央大学艺术系旁听生,同窗好友有日后的著名物理学家吴健雄。虽说小荷才露尖尖角,却也难掩珠玉之质,用徐悲鸿的嘉许之词来形容:“慈学画三月,智慧绝伦,敏妙之才,吾所罕见。”遂着意培养,接着,1931年夏,韵君以第一名的成绩被录取,正式成为徐最心爱的学生,并为她更名为“多慈”。一时间倾慕妒羡,谣言四起,悲鸿之原配蒋碧薇,这位十八岁即随悲鸿远走天涯又陪同他自海外归来的美丽辣烈女子,也绝非简单的女人。身为大户人家的小姐,当初既有敢跟穷小子私奔的勇气,共同生活中更是要什么都她说了算,此外,她与张道藩的一生牵缠也饱受争议。眼下竟有青涩小女前来争锋,岂可容让?自此开始了一场轰轰烈烈争夺爱情、保卫家庭的大战。

彼时悲鸿三十五岁,已有一双儿女,在家庭与多慈之间,他起初也并未下定决心吧。多次向碧薇解释,他仅是爱惜孙的才华,但谁会相信呢?若干年后他的学生也微笑着说:其实孙的画未必就是最好的,只是老师喜欢她的人,自然也就爱她的画了。

在校期间,孙父因政治上受牵连被捕入狱,悲鸿以师长身份给予忧郁中的多慈许多温暖与关怀,而朝夕相处中,相爱相惜似已在所难免。不是没试过别的走向,也曾为自己的弟子介绍过男友,但那位海外归来的老同学盛成却并未应承,认为多慈看起来没甚么个性,看重与否,原本是情人眼里出西施呀。爱或不爱,徐悲鸿自己未见得很明白时,倒是妻子蒋碧薇在旁冷眼看得很清楚。如蒋后来书中所言:“我心怀苦果,泪眼旁观,察觉他已渐渐不能控制感情的泛滥。”并说他每日出门,甚么好吃的好玩的都记得要为多慈带去,这些小物件被他随手搁在桌上,常被蒋窥出动机藏起,他也只是闷闷地装作不知晓,绝口不提。

数不清的流言蜚语,以及来自师母与同窗的压力,令十九岁的少女多慈不堪应对,遂由母亲陪伴,迁到校外去居住。好友健雄曾劝她,要么爱要么割舍,总该有个决断,而她一贯温顺和婉的性情,被推立于风头浪尖之上,却如一只孤雁,时而茫茫然难寻方向。徐悲鸿也算得是位痴人吧?他情不自禁的爱越是狂暴浪漫,急着想要给她的怜惜与庇护越多,在众目睽睽之下,带给她的纷扰与烦恼就越是深重,令她难以承受。

1933年初,徐悲鸿携中国近代名家绘画赴欧举办巡回展览,孙多慈继续在中大学习。1934年夏徐悲鸿回国,不久便带一行弟子去天目山与黄山等地写生。许是久别重逢,压抑已久的热情终以爆发,此次徐孙亲密流露,忘怀不顾旁人眼色。归来后蒋碧薇大闹画室,将徐悲鸿为孙多慈所绘肖像撕得粉碎,而那幅传言中著名的油画《台城夜月》,也被她缴获,下落不明。有关此画,蒋碧薇回忆录中记载:“画面是徐先生与孙韵君,双双地在一处高岗上,徐先生悠然地席地而坐,孙韵君侍立一旁,项间一条纱巾,正在随风飘扬,天际,一轮明月。”

美奂美仑哉?叫身旁女子望去,岂能不醋海翻波?

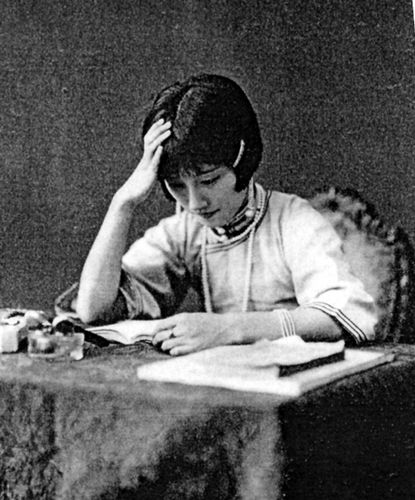

蒋碧薇画像(徐悲鸿作) 蒋碧薇画像(徐悲鸿作)

徐也曾给挚友舒新城写信,提及此矛盾之情。信中道:“小诗一章写奉,请勿示人,或示人而不言所以最要。”此诗正为孙多慈而写:“燕子矶头叹水逝,秦淮艳迹已消沉。荒寒剩有台城路,水月双清万古情。”

徐悲鸿在南京傅厚岗的公馆落成时,孙以学生身份送来枫苗百棵,作点缀新居庭院之用,蒋碧微得知此事,大发雷霆,令佣人折苗为薪。一贯好脾气的徐悲鸿,遂将公馆命名“无枫堂”,称画室为“无枫堂画室”,并刻下“无枫堂”印章一枚作为纪念。又打造戒指两枚,镶以红豆,分别镌上“慈”、“悲”二字,以示爱情的坚定与决不后退。

此外,徐还帮孙多慈张罗画展,替她加印画册,并偷偷变卖自己的画作筹集款项,以备她自费出国留学所需。所有这一切浓烈的关爱,都增加了矛盾的火焰,招来更猛烈的阻挠、批责与风暴。未及毕业,孙多慈不堪压力,退学回到安庆。

在这场马拉松的苦恋中,孙多慈始终显得有些被动,她性情温和沉静,不想伤害任何人,却总是难免处在伤人与被伤之间,爱而愈深,愈是彷徨挣扎难以逃离。不是没想过去爱别的男人,只是做不到而已,如她某个堂妹后来描述,说偶尔徐来看她,其父母遂派小姑娘跟着堂姐行监管之职,每到安静处,徐孙总是相对垂泪,而徐悲鸿对她说:“你堂姐永远是最美丽的”......

之后抗日战争爆发,安庆失守,父母老迈,孙多慈带着流离失所的一大家子投奔他乡。二十五六岁的多慈,在当时已是大龄青年,没落家族担子甚重,而徐悲鸿却飘摇诸地,与蒋碧微之婚姻亦割舍不断,迟迟没有准信。兵荒马乱之间,何处是前程?待徐总算登门求婚,却被孙父痛骂出门,逼迫女儿必得一刀两断,此情此缘,几乎无有再续的可能。经郁达夫妻子王映霞介绍,孙在温州与时任浙江省教育厅厅长的许绍棣相识并开始交往。有关许,其貌不扬,又大孙二三十岁,据说王映霞曾是他的情人,他又曾请认通缉鲁迅等人,因此郁达夫等对他皆有责难,徐悲鸿也来信表示质疑。许是日久多少生信任,孙多慈曾陪许绍棣四处考察,见过他好的一面,不仅为他做了辩护,并终于与他成婚。

对此徐悲鸿难免怨恨,每每提起也伤心,认为她终究是不够爱他,在信中更是难掩悲愤地写道:“我们两人本无可能结合,只有一个仅一时机,你放过了。”为了挽留她,徐悲鸿单方面登报宣布与蒋碧微脱离同居关系,但终没能阻止孙多慈离去。

艺术家气质的孙多慈与一身文匪官气的许绍棣,原不是一条道上的人。1939年8月,孙多慈给徐悲鸿写信,其中一句大意是:“我后悔当日因为父母的反对,没有勇气和你结婚,但我相信今生今世总会再看到我的悲鸿。”

然错过的无法回头,一切已晚矣!自此一别,此生再无相见之日。

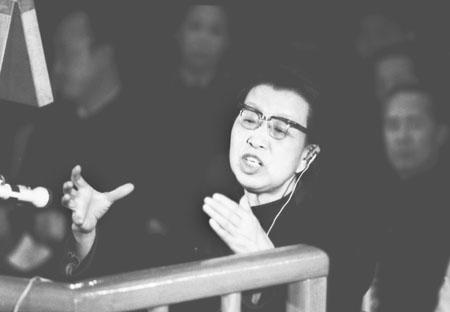

孙、徐自画像(似有点夫妻相) 孙、徐自画像(似有点夫妻相)

流亡中,饱经沧桑的徐悲鸿遇着温柔秀丽的少女廖静文,这次他决意争取自己的幸福,遂花高价解除了与蒋碧微的婚姻,取得了与廖在一起的权利。而孙多慈,也在解放前随丈夫远去台湾。

徐悲鸿于1953去世。得知噩耗,孙多慈当场晕倒在地,随后,她为徐戴孝三年。晚年,她多住在美国的儿子与好友家中,于1975年患乳腺癌去世,时年63岁。有人评价她“前半生因爱情而传奇,后半生因绘画而光耀台湾”,女作家琦君描述她:“不是一个爱说话的人,许多语言,常以微笑代替”。苏雪林则说她是天才的全能的画家,“西画之外,又能绘作国画:山水、人物、花卉、翎毛,无不工妙,画鹅犹有独擅。”面对这样一位魂魄有如云烟的妻子,许绍棣可称是敬重痴爱有加,哪怕深知她一生对徐悲鸿亦师亦恋的满腔深情。

“这是一个悲惨的故事,就是有情人未成眷属。”即便日后廖静文极力想要淡化孙多慈在徐悲鸿心中的分量与痕迹,也不得不在半个世纪后承认他们的感情。而有关徐悲鸿去世的消息,竟然是蒋碧微第一个知会她——这仿佛是三个女人之间的恩怨。

在后来,徐悲鸿生命中这最重要的三个女人有两位都写了回忆录:蒋碧微写于上世纪六十年代的《蒋碧微回忆录》与廖静文写于八十年代的《徐悲鸿的一生——我的回忆》。唯有孙多慈从来缄默,直到辞世也不曾为自己解释半字。她的后半生,仿佛是一种赎罪,以静默、隐忍且美好的姿态,而她的幸福与伤悲,只与徐悲鸿深深相应,却不需为外人所感知。

一声叹息之下,愚以为:深爱无声。如时下那些所谓明星名流们用力在人前炫耀、令人眼花缭乱的所谓爱情,与此等在岁月长河与世事沧桑里金砂般坚贞闪光的真情相比,该是多么不值一提呢。

徐悲鸿的马(end) 徐悲鸿的马(end)

[此帖子已被 小倩 在 2009-7-9 11:42:05 编辑过] |

发表于 2009-6-24 19:38:00

发表于 2009-6-24 19:38:00

陆小曼

陆小曼 陆小曼与徐志摩

陆小曼与徐志摩 楼主

楼主

蓝苹(江青)

蓝苹(江青) 晚年江青

晚年江青 江青与毛泽东

江青与毛泽东

年轻时的琼瑶,与她笔下的女主人公颇有几分神似

年轻时的琼瑶,与她笔下的女主人公颇有几分神似

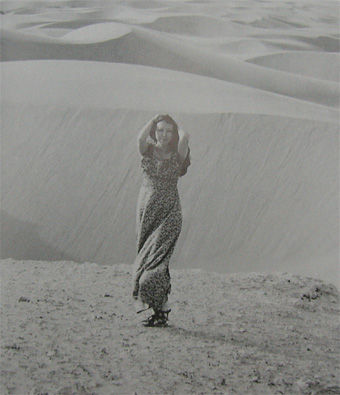

三毛在撒哈拉沙漠

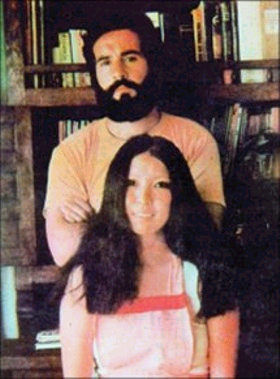

三毛在撒哈拉沙漠 三毛与荷西

三毛与荷西 最后的大陆行

最后的大陆行 林徽因

林徽因 少女时

少女时 初为人妻

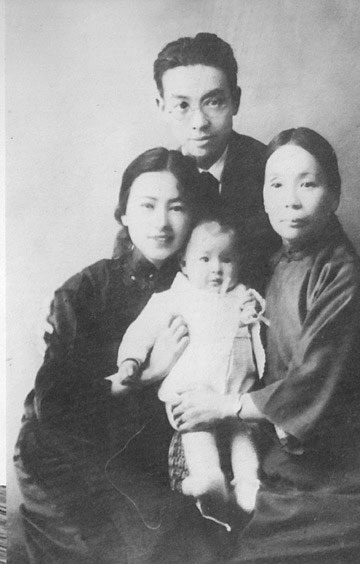

初为人妻 与梁思成、母亲、长子再冰

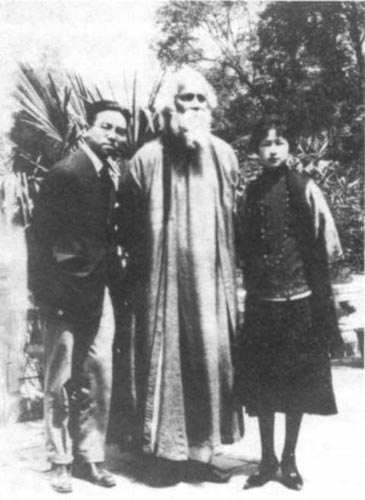

与梁思成、母亲、长子再冰 徐志摩、泰戈尔、林徽因

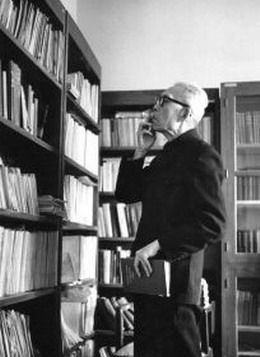

徐志摩、泰戈尔、林徽因 终生未娶的金岳霖。林50岁因肺病去世,他送的挽联是:“一身诗意千寻瀑,万古人间四月天。”

终生未娶的金岳霖。林50岁因肺病去世,他送的挽联是:“一身诗意千寻瀑,万古人间四月天。”

孙多慈自画像(学生时代)

孙多慈自画像(学生时代) 蒋碧薇画像(徐悲鸿作)

蒋碧薇画像(徐悲鸿作)

孙、徐自画像(似有点夫妻相)

孙、徐自画像(似有点夫妻相) 徐悲鸿的马(end)

徐悲鸿的马(end)